27일 전

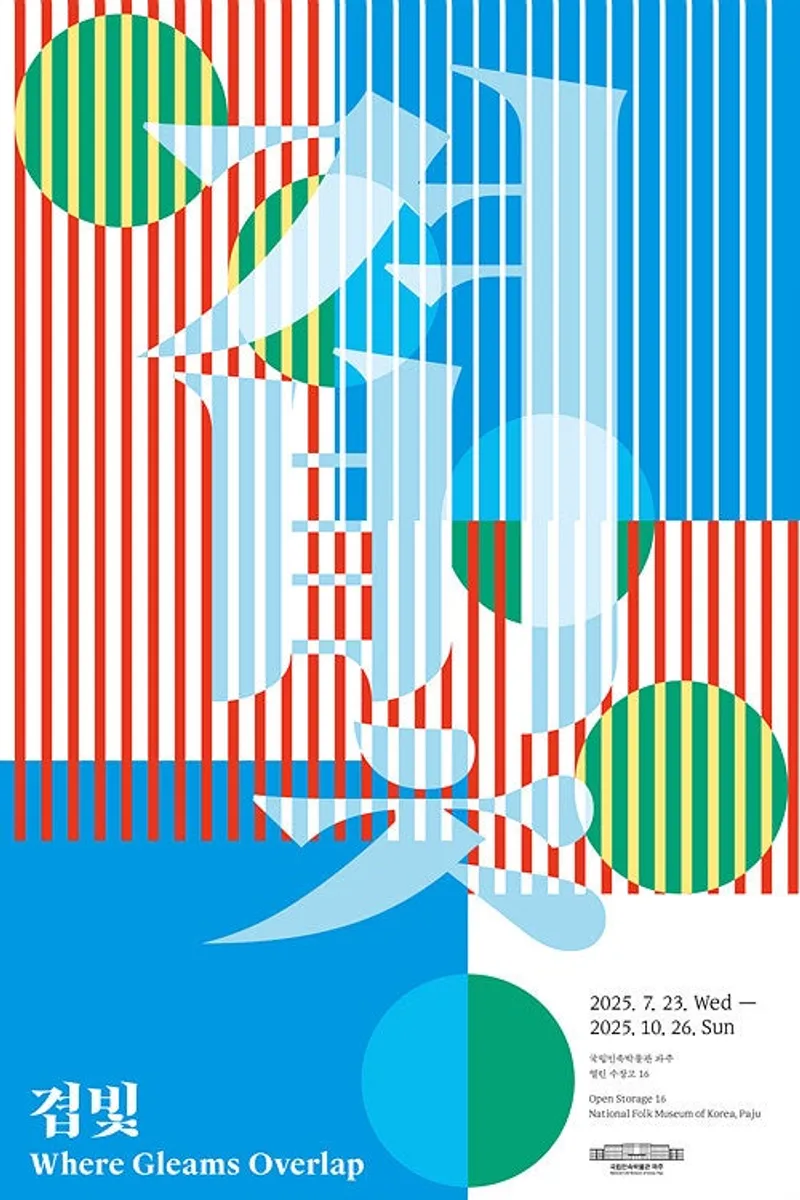

국립민속박물관 파주 수장형 전시 <겹빛:Where Gleams Overlap>

겹겹이 쌓여가는 빛의 역사

💡국립민속박물관 파주 수장형 전시 <겹빛>💡

안녕하세요! 파주 알리미입니다.

국립민속박물관 파주에서 열리고 있는

특별전 '겹빛'을 소개합니다.

|

《겹빛: Where Gleams Overlap》 |

|

|

전시 장소 |

국립민속박물관 파주 열린 수장고(16수장고) |

|

전시 기간 |

2025. 7. 23. ~ 10. 26. (매주 월요일 휴관) |

|

관람료 |

무료 |

|

전시 해설 운영 시간 (7월 30일(수)부터 운영) |

- 화요일: 10:30, 13:30 (1일 2회) - 수~일요일: 10:30, 13:30, 15:30 (1일 3회) |

이번 전시명 '겹빛'은 겹겹이 쌓인 빛을 의미해요.

전시는 발화, 확산, 활용, 확장 총 4부로 구성하여

빛의 문화를 한 겹 한 겹 들여다보면서

오늘날의 빛을 만든 모습까지 볼 수 있도록 했어요.

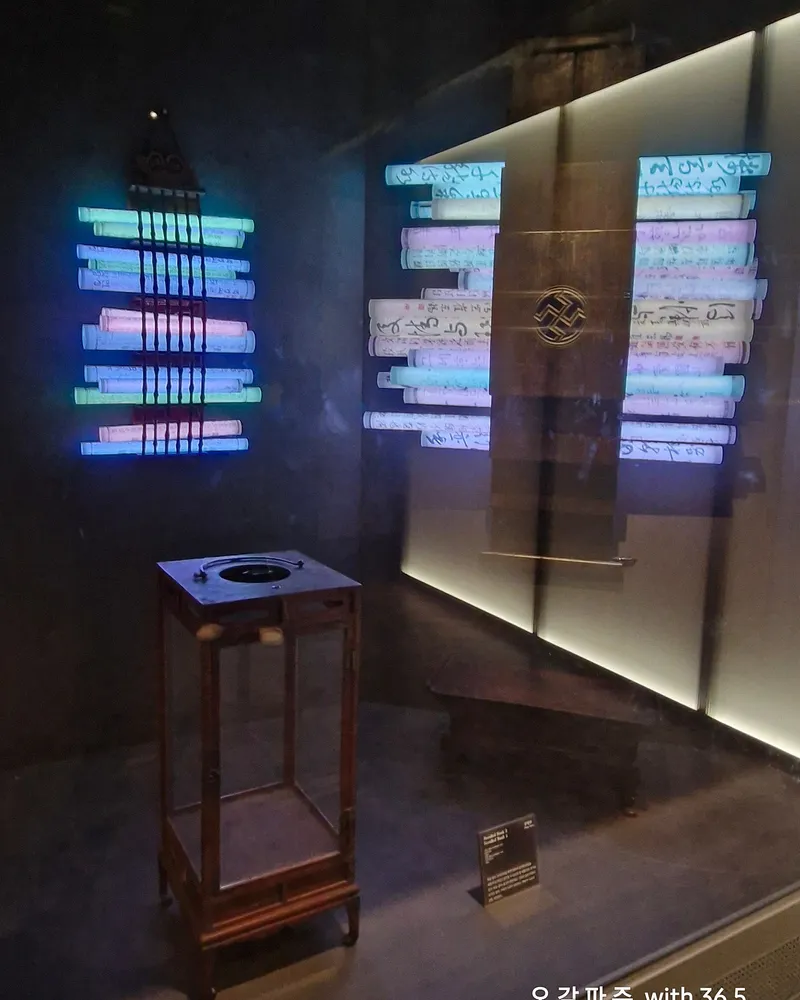

수장고 입구 천장에 걸린 작품 <인간+자연+사랑+빛>은

지하에 50여 년간 묻혀 있다가 고물상에 팔린 케이블을 엮어 만든 것이에요.

수많은 정보와 이야기를 전달했을 케이블들이

서로 얽혀 소통의 빛으로 재탄생했네요.

[1부: RED 발화]

붉은색은 빛을 만들기 위해 피운

불꽃의 낮은 색온도와 발화를 의미해요.

인류가 불빛을 만들기 위해

무엇을 사용했는지 살펴볼까요?🔍

|

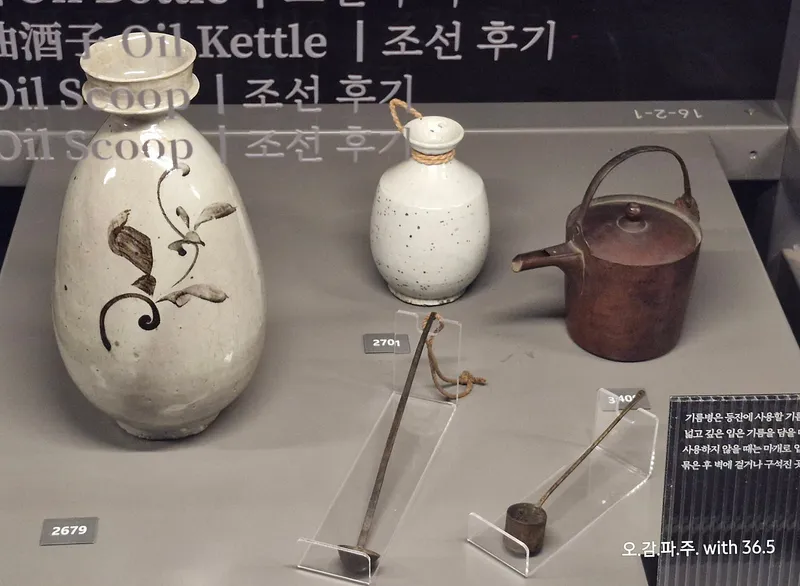

대표적인 물건이 기름인데요, 액체인 기름을 담는 그릇을 등잔이라고 하죠. |

도자기나 대리석을 이용해 간장 종지처럼 작은 것부터

사발 모양까지 다양한 형태로 제작되었어요.

등잔 안에 종이나 헝겊을 말아서 만든 심지를 넣어

불을 붙이면 기름이 타면서 불꽃이 피는 거죠.

기름을 담아두는 병이나 주전자 모양의 그릇과

국자처럼 기름을 떠서 쓰는 도구를 사용하기도 했어요.

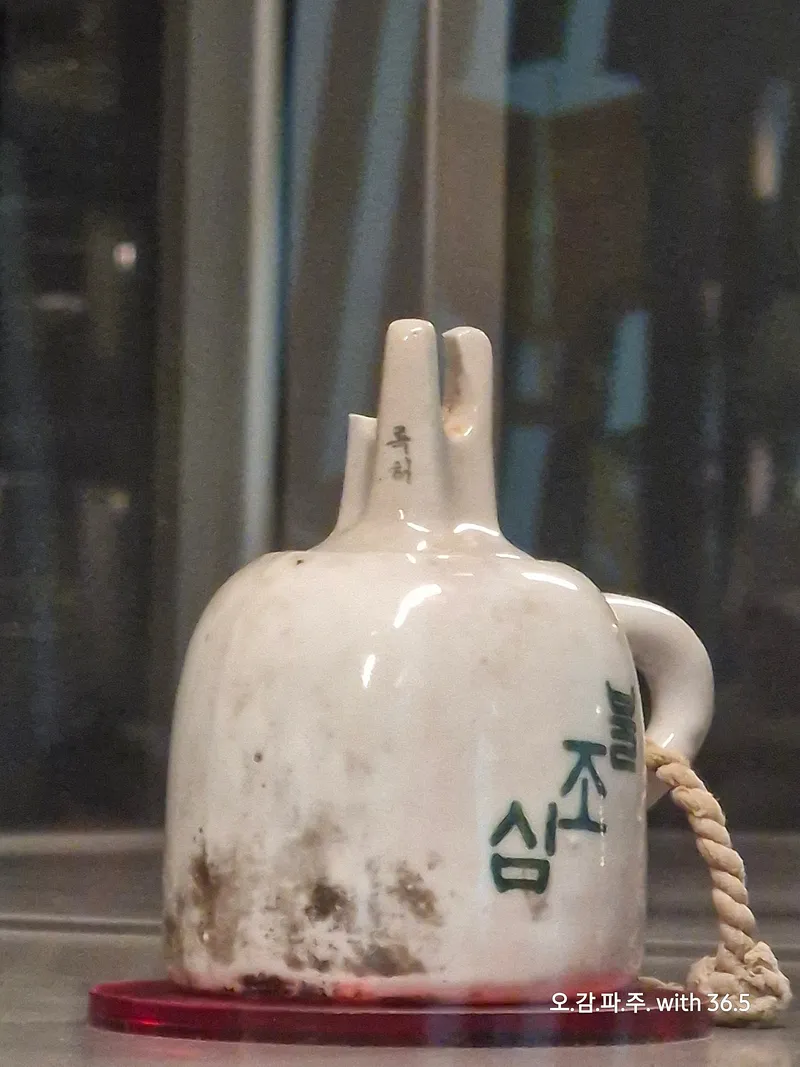

시간이 지나면서 항아리 모양의

호형 등잔, 호롱이 등장해요.

심지가 박힌 뚜껑이 있는 것이 특징이지요.

19세기 말 개항 이후 석유가 들어오면서

석유를 태워 더욱 밝은 불빛을 내기 시작했는데,

인화성이 높은 석유의 등잔으로 호롱이 제격이었죠.

토끼 귀처럼 심지가 두 개인 등잔을

'쌍심지' 등잔이라고 해요.

'두 눈에 쌍심지를 밝힌다'라는 말처럼

심지가 두 개이니 얼마나 밝겠어요.🌟

대신 연료 소모가 빨라

'부자등'이라는 별명이 붙었다고 하네요.

쌍심지보다 더 밝은 '삼심지'도 있었어요.

기름을 굳힌 고체 연료, 초가 등장했어요.

소 기름으로 만든 우지초,

벌집 틀인 밀랍으로 만든 밀초(납촉)입니다.

금박 무늬를 넣거나 용을 조각해

화려한 이러한 초는 일반 백성이 사용하기 어려웠겠죠.

석유에서 추출한 파라핀으로 만든 서양초, 양초가 등장하면서

비로소 일상생활에서 대중들도 초를 사용할 수 있게 되었어요.🙌

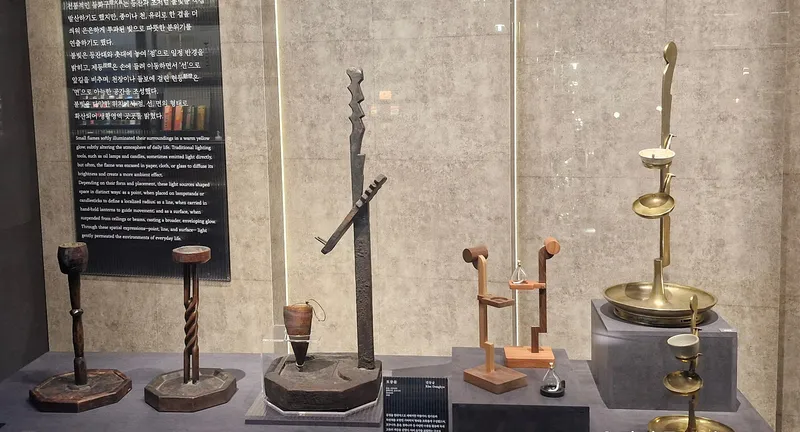

[2부: YELLOW 확산]

자그마한 불꽃이 밝힐 수 있는 반경을 넓히게 되는 것을

확산이라고 이름 붙였어요.

가까운 거리를 밝히던 작은 점이 점점 넓게 아우르며

노란빛의 따뜻한 공간을 만들어 가는 것을 의미하죠.

등잔과 초를 바닥에 둘 수 없어서

등잔은 등잔대에, 초는 촛대에 올려 사용하게 되었는데

고정된 받침 위에 불빛이 자리를 잡게 되면서

빛을 비추는 반경도 넓혀졌어요.

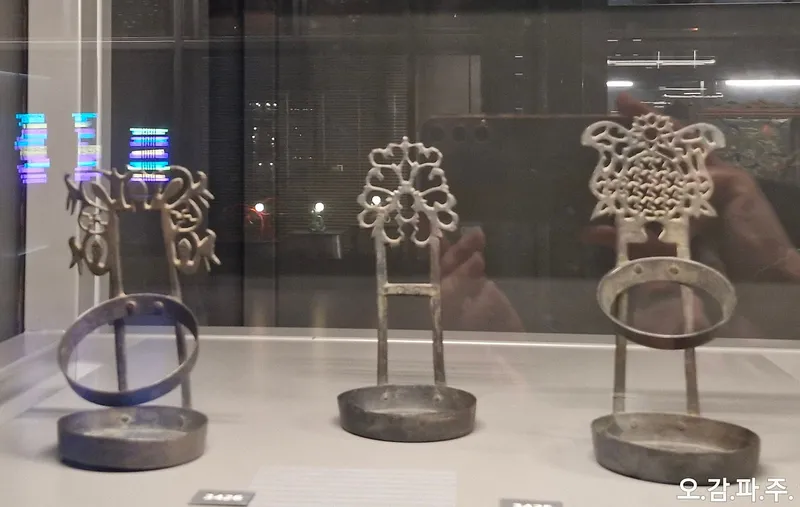

촛대는 주로 유기(놋쇠)로 만들었어요.

촛대의 불후리는 바람을 막는 방패 역할과

불빛의 방향을 조절하는 역할을 하는데

나비나 파초선(서유기에 나오는 파초 모양의 신선 부채) 모양,

육각형 모양까지 다양했어요.

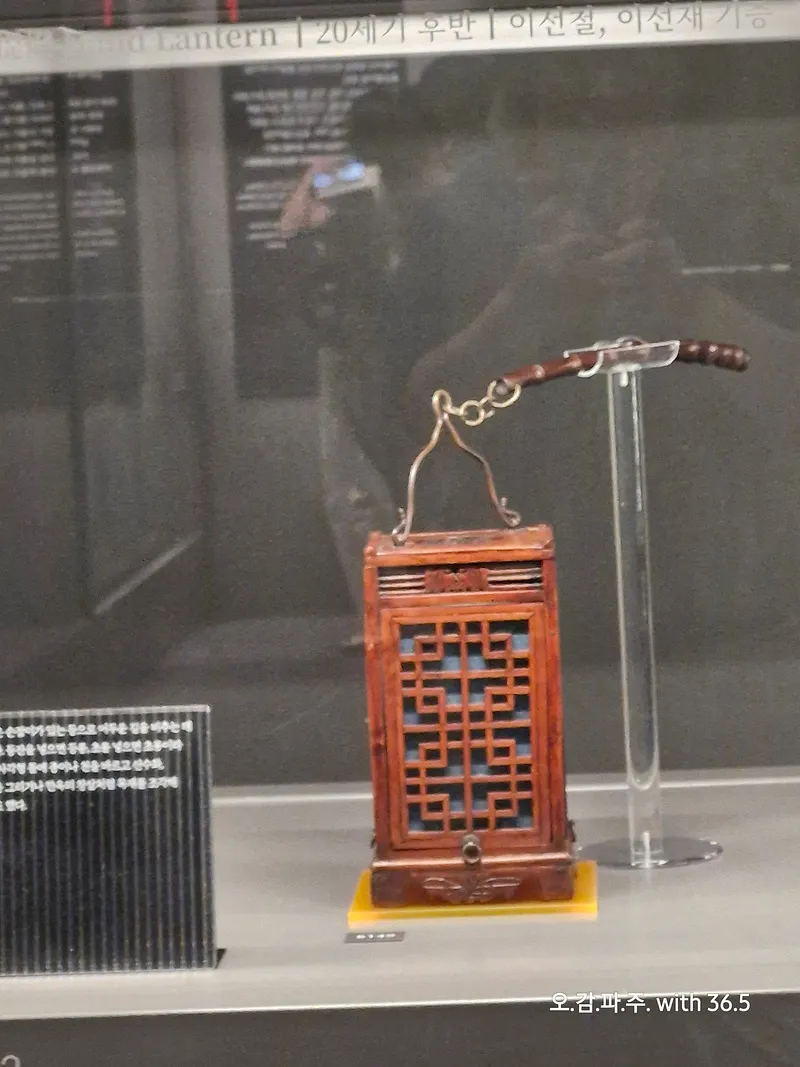

신윤복의 <월하정인>(출처: 네이버)에서

선비가 들고 있던 등처럼

휴대용으로 들고 다니던 등을 제등이라고 해요.

나무로 틀을 잡고 종이나 천을 바르거나, 유리를 끼워

다양한 모양으로 만들고 산수화 등으로 장식했어요.

제등에 등잔을 넣으면 등롱,

초를 꽂으면 초롱이라고 불렀는데

청색 천을 씌운 초롱이 바로 청사초롱이지요.

제등의 작은 불빛이 사람 손에 들려 움직임을 따라

점에서 선으로 이어지면서 확산되는거죠.

조선 황실의 궁중 잔치를 기록한 병풍

'임인진연도병'(출처: 네이버)에서 보면

등을 좀 더 높게 걸어 공간을 비출 수 있도록 한 것을 볼 수 있어요.

선에서 면으로 빛의 영역이 더욱 확산되는거죠.

이처럼 들보나 천장에 높게 매달아두는 등을 현등(괘등)이라고 해요.

조족등은 '발을 비추는' 손전등이에요.

순라꾼들이 순찰을 돌며 도둑을 잡을 때 쓰기도 해서

'도둑을 비추는 등'이라는 뜻으로 조적등이라고도 불렀어요.

안에 초를 꽂아 사용하는데 초꽂이가 회전식으로 되어 있어

✔원하는 방향으로 마음대로 움직일 수 있고,

✔박처럼 빛을 감싸고 있어서

한 곳을 집중적으로 비추기에 안성맞춤이죠.

[3부: BLUE 활용]

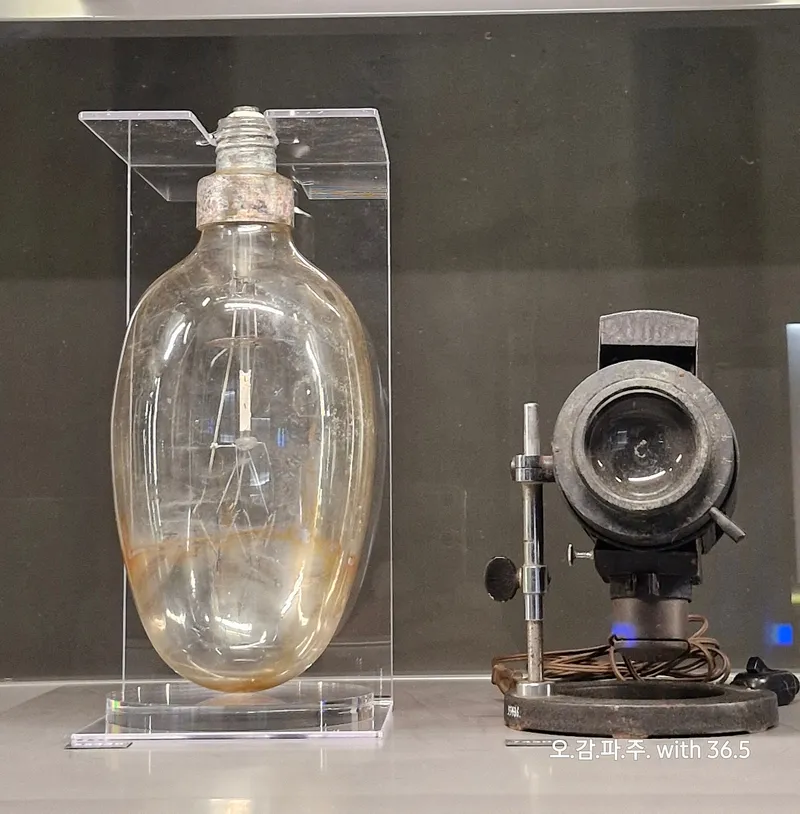

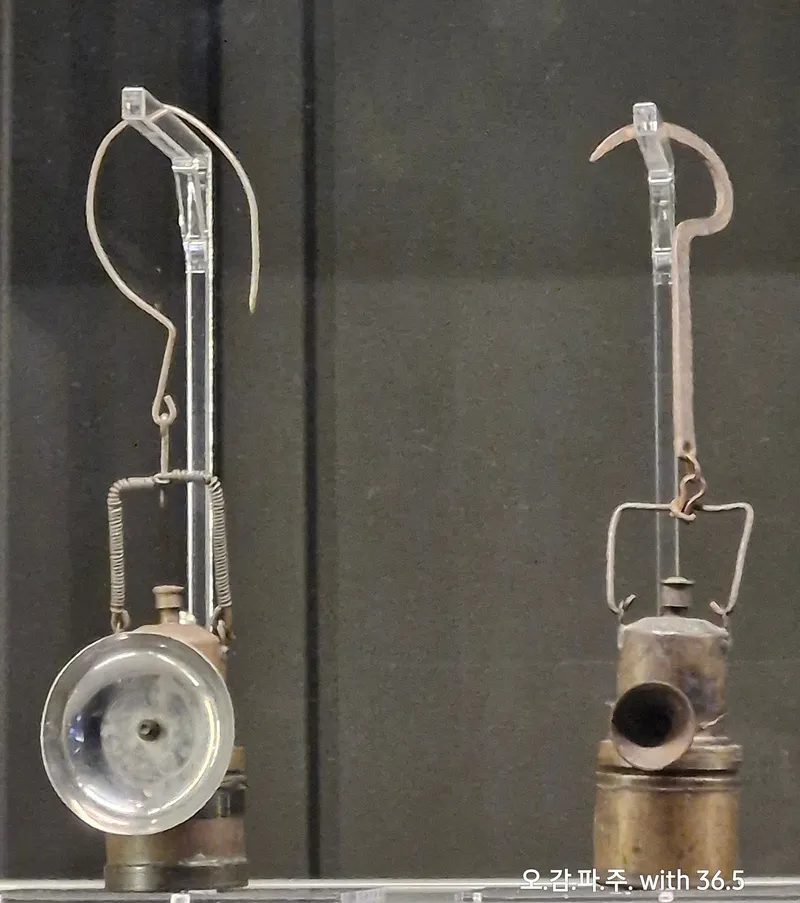

석유, 카바이트와 같은 화학 연료와 전기가 공급되면서

환하고 푸른 빛을 낼 수 있게 되었고

빛을 활용할 수 있는 선택의 폭도 넓어졌어요.

육지의 등대처럼 배에 배등을 밝혀

밤바다에서 선박 간의 충돌을 피할 수 있고,

빛을 좋아하는 오징어, 고등어잡이에 집어등을 이용하죠.

폐기된 집어등을 수집해 LED를 넣어 만든

샹들리에 작품 <Luminous>도 멋지네요~✨

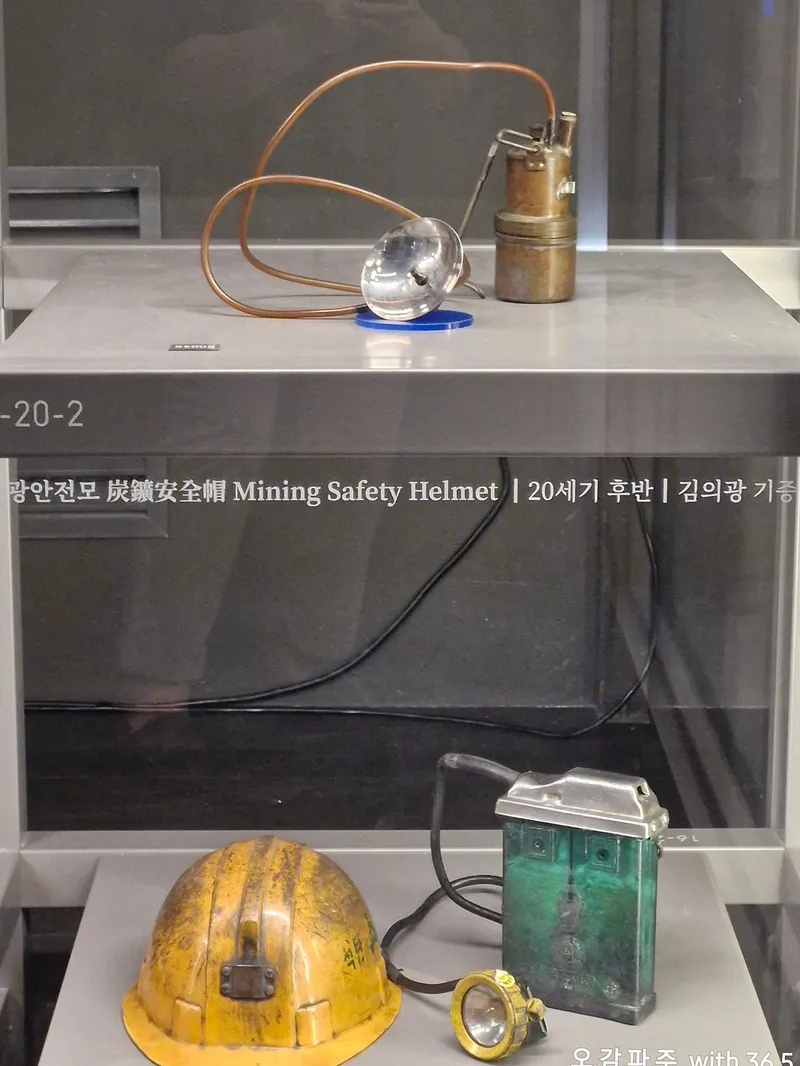

어두운 갱도에 들어갈 때 사용하던 카바이드 등은

배터리와 전기로 대체되면서

안전하고 편리하게 빛을 활용하게 되었어요.

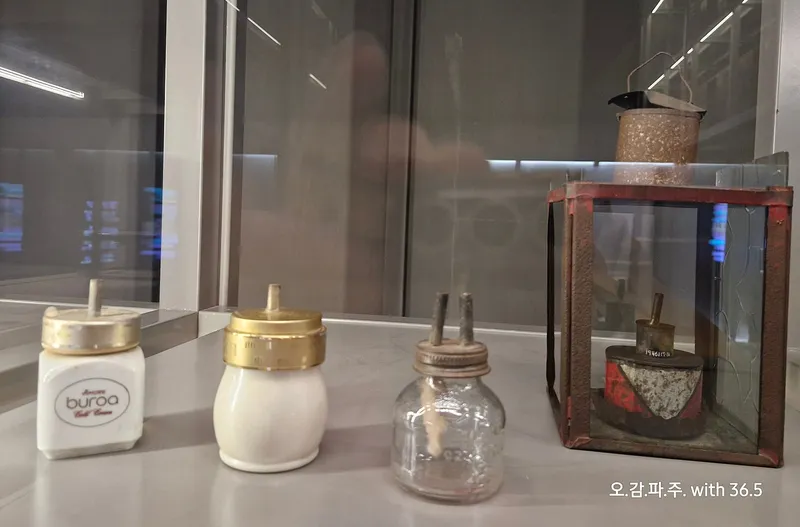

'남포'는 석유 등에 유리를 씌운

서양식 등 램프(Lamp)에서 따온 이름이에요.

자원 부족으로 코카콜라 캔, 빈 병 등을

재활용해 만든 지혜를 볼 수 있어요.

전기 공급이 본격화되면서 일상에 안정적으로

빛을 공급하게 되고 세상이 더욱 밝아졌어요.🤩

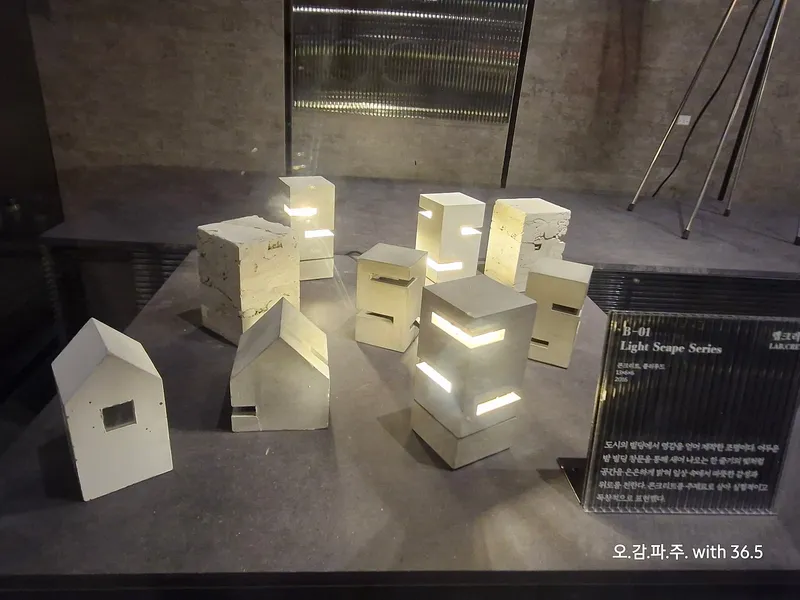

[4부: WHITE 확장]

|

🔎 색은 섞을수록 어두워지지만 빛은 겹칠수록 밝아져 흰색이 된다는 사실 알고 계시나요? |

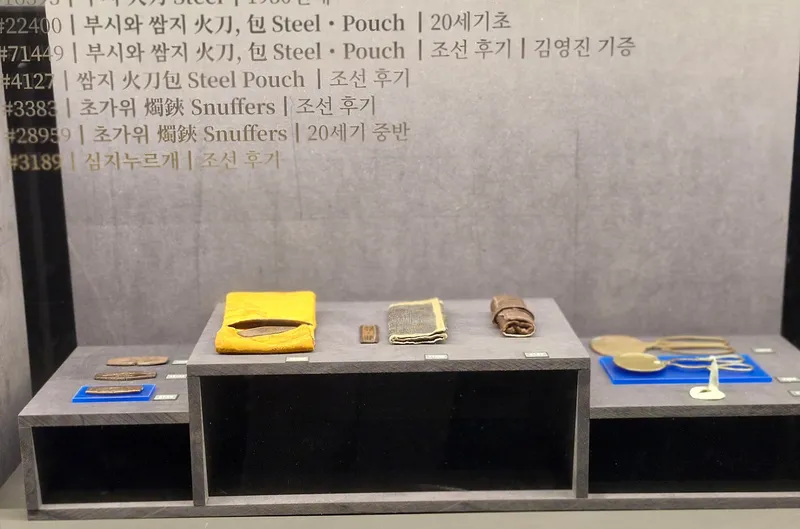

과거엔 초가 귀하고 비싼 만큼 화려함이나 의미도 남다릅니다.

부시나 성냥을 마찰해 불꽃을 만들고 이를 초에 옮기면서

단순히 불을 밝히는 것을 넘어,

소중한 의미를 전달하는 의식이 시작되죠.

✔ 결혼식에서 화촉점화를 통해 신랑 신부의 행복한 앞날을 밝히는 것이나

✔ 제사에서 촛불을 켬으로써 주위를 정화하는 것,

✔ 생일에 소원을 빌며 촛불을 끄는 것도

생일을 맞는 이의 건강과 행복을 비는 것이 그 예이죠.

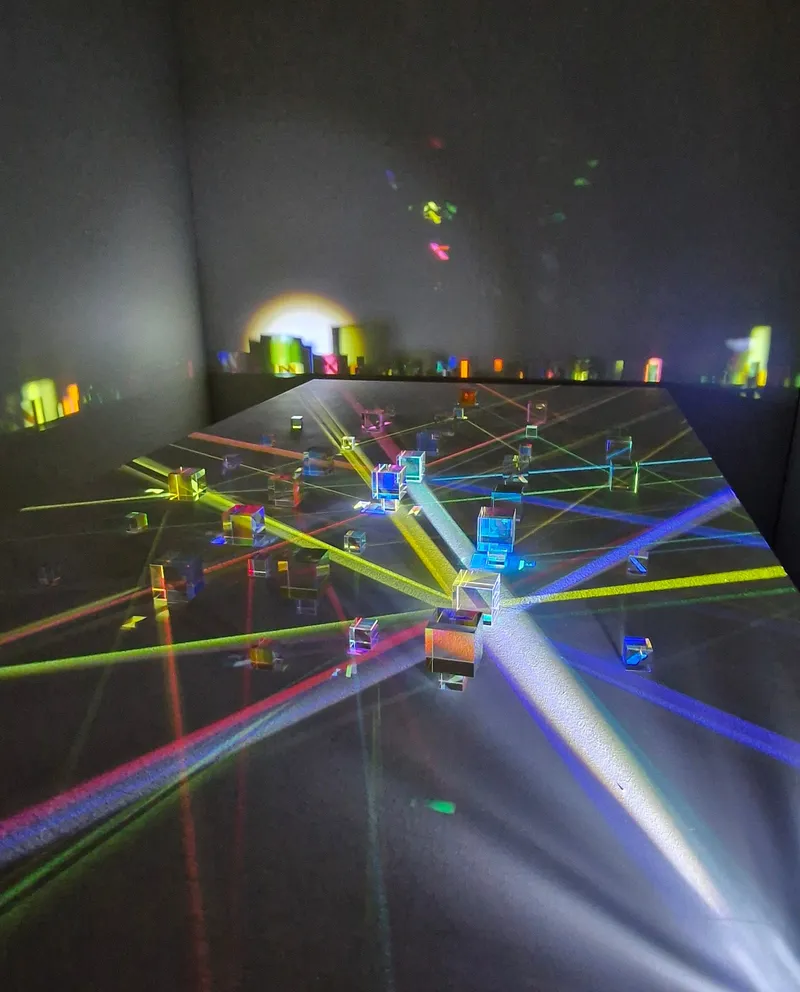

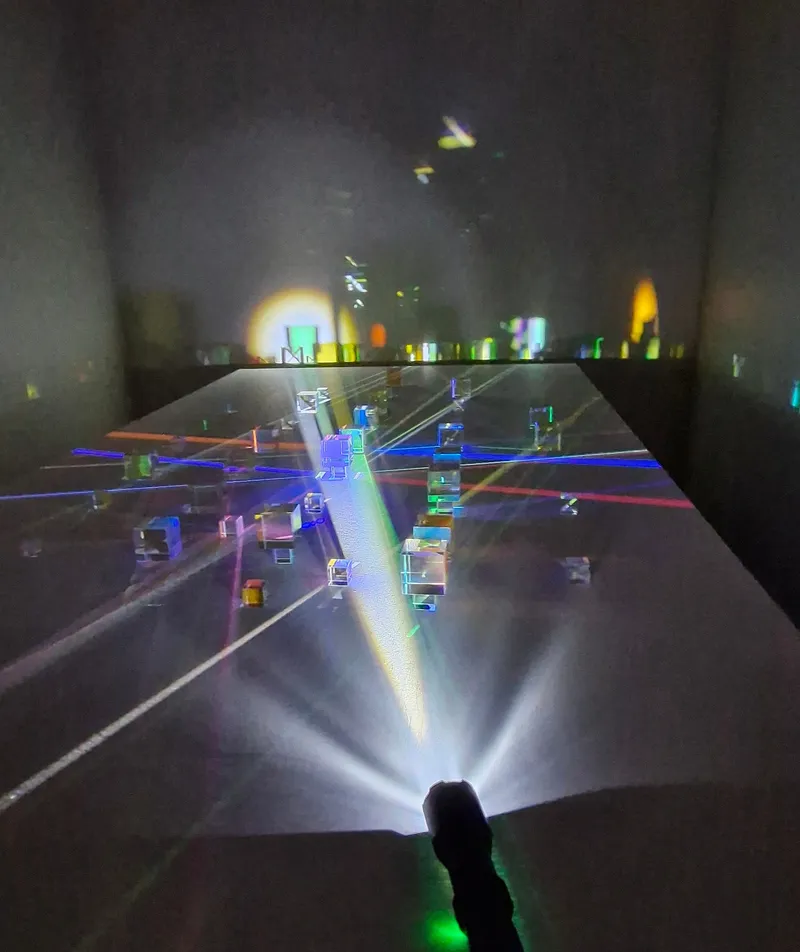

분명히 실재하지만 보이지 않는 빛의 실체를

빛의 굴절을 통해 다채로운 스펙트럼으로 확인할 수 있어요.

불멍, 물멍, 숲멍 … 빛멍은 어떠세요?

때로는 생각과 마음을 내려놓고 그저 멍하니

초점 흐린 눈으로 잠시 쉬었다 가는 것도 좋을 것 같아요.

국립민속박물관 파주에서 진행하는

'겹빛' 특별전을 통해 일상을 밝히는 빛으로

우리의 생활 속에서 함께 만들어가는 '문화'라는 생각을

해볼 수 있는 시간이 되길 바랍니다.🤗

- #파주

- #파주시

- #파주시청

- #PAJU

- #paju

- #파주알리미

- #국립민속박물관파주전시

- #국립민속박물관파주겹빛

- #국립민속파주겹빛전시

- #겹빛전시

- #겹빛

- #겹빛WhereGleamsOverlap

- #파주전시

- #파주시전시

- #파주문화전시

- #국립민속박물관파주

- #국립민속박물관

- #열린수장고

- #국립민속박물관파주빛전시

- #파주조명전시

- #파주시조명전시

- #조명

- #등잔

- #호롱

- #쌍심지

- #삼심지

- #집어등

- #우지초