1일 전

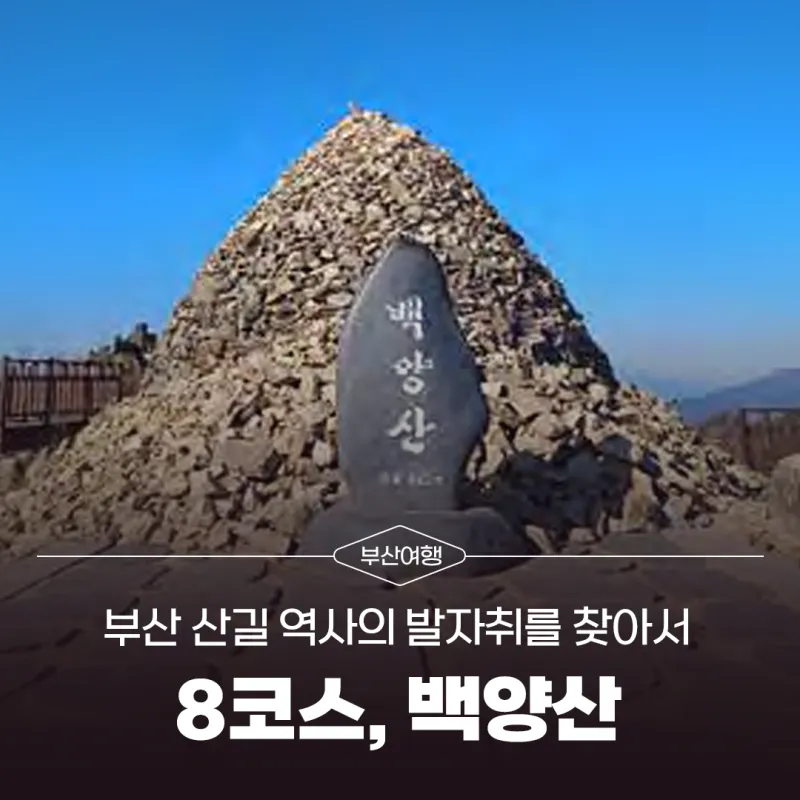

[부산 산길 역사의 발자취를 찾아서] 8코스ㅣ백양산, 부산에서 손꼽히는 고찰(古刹)과 함께 역사의 무게를 묵묵하게 견뎌온 산

고대부터 현대까지 이어져 온

부산을 대표하는 산,

그곳에서 '부산문화유산'을 찾아보는 답사기

「부산 산길 역사의 발자취 찾아서」

여덟 번째 코스입니다.

/

"부산에서 손꼽히는 고찰(古刹)과

함께 역사의 무게를 묵묵하게 견뎌온 산"

소개해 드리겠습니다.

|

🚩 8 코스 |

|

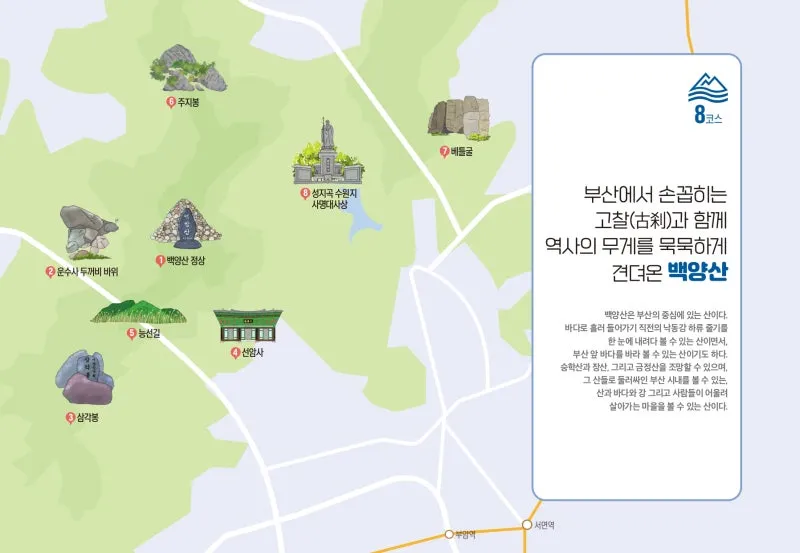

백양산 정상 ▶ 운수사 ▶ 백양산 삼각봉 ▶ 선암사와 선암폭포 ▶ 백양산 능선 ▶ 백양산 주지봉 ▶ 백양산 금정봉 ▶ 성지곡 수원지와 사명대사상 |

코스 8ㅣ백양산, 부산에서 손꼽히는

고찰과 함께 역사의 무게를 묵묵하게

견뎌온 산

백양산은 부산의 중심에 있는 산이다.

바다로 흘러 들어가기 직전의 낙동강 하류 줄기를 한눈에 내려다볼 수 있는 산이면서, 부산 앞 바다를 바라볼 수 있는 산이기도 하다.

승학산과 장산, 그리고 금정산을 조망할 수 있으며, 그 산들로 둘러싸인 부산 시내를 볼 수 있는, 산과 바다와 강 그리고 사람들이 어울려 살아가는 마을을 볼 수 있는 산이다.

동네 뒷산

가장 좋은 산은 동네 뒷산이다. 산을 탄 지 오래될수록 가장 좋은 산은 동네 뒷산이라고 말하는 경향이 있다. 언제든 오를 수 있고, 그어디보다 자주 가게 되고, 그래서 가장 친숙한 산이 동네 뒷산이기 때문일 것이다.

백양산은 동네 뒷산이다. 초읍동과 당감동의 뒷산이면서 사상과 모라, 구포의 뒷산이기도 하다. 어느 동네에서든 백양산을 오를 수 있다. 동네에서 조금만 오르면 산자락 곳곳에 체육시설이 있어 마을 친화적인 산이기도 하다. 예부터 마을 뒤에 산이 있는 것은 배산임수를 따라 촌락이 형성되었기 때문이다. 이렇듯 사람들이 모여 살던 곳에는 어김없이 뒤에는 산이 있고, 앞에는 물이 있다.

산은 또한 신령스러운 곳이기도 했다. 한국인들에게 산은 삶과 죽음을 함께 하는 곳이었다. 백양산도 그런 곳이었다.

백양산 가는 길

백양산의 여러 이름, 선암산 운수산 금용산

백양산은 북구와 사상구, 그리고 부산진구에 걸쳐 한줄기로 길게 뻗어 내린 높이 642m의 산이다. ‘백양산’으로 통칭하고 있는 산줄기에는

지역마다 내력이 있는 산 이름이 있다. 조선 시대에는 백양산 남쪽의 선암사에 의해 ‘선암산’으로 불렸고, 서쪽의 모라 운수사에 의해 ‘운수산’

으로 불렸다.

동쪽에서는 ‘금용산’이라 불렀다. 대동여지도에는 선암산과 금용산이 표기되어 있다. 백양산이라 불린 연유는 확실치 않은데, 버드나무의 일

종인 흰 사시나무가 많아서 백양산白楊山이라 한다는 설도 있다.

백양산의 수많은 등산로

백양산 등산로는 수없이 많다. 동네, 그것도 도심 한가운데의 동네 뒷산답게 실핏줄처럼 많다. 은퇴한 누군가가 세 봤더니 200개가 넘었다고도 한다. 사람들이 가장 많이 가는 길은 부산어린이대공원에서 만덕고개와 불태령을 거쳐 정상으로 가는 길이다. 많이 가지는 않지만, 사실 백양산에서 꼭 가봐야 할 곳은 구지봉과 금정봉이다.

우리가 가는 길은 범방산 → 운수사 → 애진봉 → 삼각봉 → 선암사 →백양산 정상 → 불태령 → 구지봉 → 만남의 숲 → 쇠미산 금정봉 → 성지곡 수원지 → 부산어린이대공원(사명대사 호국 광장·박재혁 의사 상·항일학생의거 기념탑) → 초읍동 전기 가설 기념비이다.

거북이가 낙동강을 향하여 엎드린 범방산

범방산은 구포에 있다. ‘뜰 범泛’, ‘배 방舫’으로 정박해 있던 배가 뜬다는 뜻이다. 예부터 구포의 감동진을 비롯해 낙동강의 여러 나루터를 끼고 배가 드나들던 곳의 배산背山으로 구포 사람들은 ‘거북산’이라고 부르기도 한다. 멀리서 보면 거북이가 강을 향하여 엎드린 형상을 하고

있다고 하여 붙은 이름이라고 한다.

해 질 무렵 운수사에서

들리는 종소리

백양산이 품고 있는 고찰 운수사로 간다. 범방산 정상에서 운수사 가는 길은 임도가 나 있다. 심지어 차도 다닌다. 산길인데도 가파르지 않아 편안하다. 곧 운수사에 도착하는데, 산 너머 선암사도 그러하지만, 절 입구에 아주 넓은 주차장이 있다. 흉물이다.

“절의 경내에 있는 약수터에서 안개가 피어올라 구름이 되는 것을 보고, 이곳에 절터를 잡아 운수사”라 하였다고 한다. 원래는 ‘신수암’으로 불리다가 18세기 이전에 운수사로 바꾸었다고 한다. 모두 물과 관련된 이름인데, 옆의 계곡 때문에 지어진 이름인지, 물맛이 좋아 지어진 이름인지는 알 수가 없다.

계곡 상단을 인공적으로 정비하고 하단은 백양터널이 개통되면서 잘려 나가 이전의 절경은 사라지고 없다.

운수사의 대웅전은 약수터 옆에 있다. 범어사와 함께 부산을 대표하는 사찰로 불릴 만큼 큰 절이었다고 하는데, 규모는 크지 않다. 정면 3칸, 측면 3칸이며, 기둥은 14개다. 기둥의 구조는 높이의 절반 정도를 석주로 세운 후에 목제 기둥을 받치고 있는데, 범어사 대웅전, 일주문 등에서도 보이는 형식이다.

이러한 형식은 태풍이 잦고 비가 많은 지역적 특성을 고려한 것이라고 한다. 부산 지역에는 임진왜란으로 조선 전기에 축조된 목조 건축물이 남아 있지 않아 운수사의 대웅전은 부산 지역에서 남아 있는 가장 오래된 건축이고, 2016년 보물로 승격되었다.

해 질 녘 석양을 받아 황금빛으로

빛나는 모래, 삼각봉

운수사에서 20여 분 올라가면 ‘애진봉’ 큰 비석이 나온다. 그런데 여기는 정상이 아니다. 정상은 애진봉 옆에 있으니, 특이하게도 정상 밑에 정상석이 서 있는 이상한 형국이다. 애진봉이란 이름이 있으나, 이게 봉우리인지조차도 사실 의심스럽다.

전형적인 고개의 형상이기 때문이다. 게다가 이름조차도 “부산진 사랑”이니 부산진구청에서 행사용으로 만든 것이 아닐까 하는 의심이 든

다. 어쨌든 여기에 서면 부산 앞바다가 훤하게 보인다. 날 좋은 날에는 멀리 대마도도 보인다.

애진봉에서 정상으로 바로 오를 수도 있고, 선암사로 내려갈 수도 있고, 모라, 개금, 주례 쪽으로 갈 수도 있다. 우리는 사상 쪽으로 간다. 거기에 삼각봉이 있기 때문이다. 삼각봉까지 1.1㎞다.

사상에는 ‘사상 팔경’이 있다. 아름다운 자연경관을 일컬어 ‘팔경八景’이라 하는데 현재 사상을 떠올리면 안 된다. 옛 사상 풍경은 낙동강 제방을 쌓으면서 사라졌기 때문이다. 낙동강 하류는 모래가 많이 쌓이는 곳으로, 지금도 새로운 모래톱이 쌓여 대마등, 장자도, 백합등, 도요등 등의 모래섬들이 생기고 있다.

원효가 창건한 절,

선암사

삼각봉에서 내려가면 개금, 주례, 모라로 갈 수 있고, 선암사로 갈 수도 있다. 우리는 선암사로 간다. 숲길을 내려서면 곧 둘레길이 나오고, 잠시

후면 선암사에 도착한다. 선암사의 사적기는 없다. 803년 신라 애장왕 4에 창건된 동평현에 있었던 견강사見江寺를 1400년에 부산포의 동북쪽으로 옮겨 세워 선암사로 개명하였다고 한다.

절의 뒷산 절벽 바위에서 신라 화랑들이 수련하였다고 하여 선암사로 부르게 되었다고 하는데, 그 바위 아래 폭포가 있다. 지금의 용왕단 뒤쪽이다. 선암 폭포 위로 깎아지른 바위를 신선암이라고 한다. 일설에 의하면 선암사는 원효가 창건한 절이라고 하는데, 우리나라의 좀 알려진 절들은 온통 원효 아니면 의상이 창건했거나 관련되어 있다.

백양산 최고의 풍광을 자랑한다. 구간은 짧지만 오르내림이 있어 단조롭지 않고, 억새로 덮인 고개가 있고, 넓은 터가 있어 앉아 놀기 좋고, 한쪽은 강이, 다른 한쪽은 바다가 보여 강과 바다의 호위를 받으며 눈앞으로 금정산을 바라보며 걸을 수 있는 멋진 길이다. 정상에서 불태령으로 가는 길보다 불태령에서 정상으로 오는 길이 더 멋있다.

불태령은 고개다. 이곳에 서면 만덕고개 쪽에 있던 옛 사찰인 만덕사의 부처 모습을 볼 수 있다고 하여 붙은 이름이다. 부태 고개라 불리기도 하고, 만덕에서 함박산을 거쳐 오르내린다고 하여 함박 고개라고도 불렀다.

그런데 불태령의 태자를 웅자로 오독하여 불웅령 한글 표지석이 지금도 세워져 있다.

불태령에 서면 눈앞에 상계봉과 고당봉이 보이고, 오른쪽으로는 황령산과 장산이, 그리고 그 너머로 바다가 보이고, 왼쪽으로는 낙동강과 양산 오봉산이 보인다.

거미가 웅크린 봉우리,

주지봉

불태령에서 왼쪽 구포 쪽으로 능선이 하나 뻗어 있는데, 주지봉 570m이다. 구포의 주산이기도 한데, 산 정상이 마치 거미가 웅크린 모습이어서 ‘주지봉’이라 하며, ‘주지뱅이산’이라고도 한다. 암봉이 연이어 솟아있어 ‘낙타봉’으로도 불린다. 백양산에서 가장 옹골찬 암봉이 있는 봉우리다. 정상석은 따로 있지 않다.

낙타봉 곳곳에 포진하고 있는 바위에 앉아 낙동강과 백양산을 바라보고 있으면 마치 하늘 위에 올라온 기분이 든다.

쇳물이 용솟음치는 산,

쇠미산 금정봉

쇠미산의 정상 봉우리를 ‘금정봉’이라 하는데, 금정봉 오르는 길 양옆으로 노송이 줄지어 서 있는 장관이 펼쳐지고, 국내에는 희귀한 암석으로 쌓은 제단처럼 생긴 암반이 있어 자못 신비로운 풍경인데, 풍수적으로 지구의 배꼽에 해당하는 지점으로 명당이라고 한다. 쇠미산은 동래정씨 시조묘가 있는 화지산과 연결된다.

쇠미산은 의외로 부산 사람에게도 잘 알려져 있지 않다. 금정산맥 마지막 줄기의 꼬리 부분이라 소의 꼬리라는 뜻이라고 하고, 한자식 지명으로 금용산, 즉 쇳물이 용솟음치는 산을 뜻하는데, 이는 쇳물이 많이 나왔다는 데서 유래했다고 한다.

쇠미산 정상에 덕석 바위가 있다. ‘덕석’은 추울 때 소의 등을 덮어 주던 멍석을 말하는데, 덕석 바위에는 소년 장수의 이야기가 전해진다. 소년 장수는 세상을 구할 영웅이었는데, 안타깝게도 말을 타다 떨어져 숨졌다고 한다. 바위 위의 구멍도 소년 장수의 발자국과 그가 타고 다닌 말의 발굽자국이란다. 덕석 바위가 넓다고 하나 말을 타고 다닐 정도로 넓지도 않고, 말을 타다 떨어져 숨진 장수라니 전설치고는 좀 초라하다.

덕석 바위 밑에 천연의 석회암동굴이 있다. 베틀굴이다. 임진왜란 때 왜군들을 피해온 여인들이 이곳에서 군포를 짰다고 해서 붙여진 이름인데, 굴 안으로 들어가면 왼편으로 햇빛이 들어오는 작은 구멍이 있다. 군포를 짜며 남편을 기다리던 아낙들이 바깥을 염탐하기 위해 비녀로 뚫은 것이라고 한다. 그래서 이 굴은 ‘비녀굴’로도 불린다.

이 동굴은 강원도나 경상북도 등지에서 흔히 볼 수 있는 석회암동굴과 같으나 지질시대와 생성 기원은 이들과 전혀 다르다고 한다.

동평 현감의 유원지,

성지곡

절경 성지곡

성지곡이란 지명은 사료에는 나타나지 않는다. 신라 시대 유명한 지관인 성지가 이곳을 찾아 성지곡으로 이름 붙였다고 하는데, 전해오는 이야기, 즉 전설이다. 또 다른 이야기로, 성지곡에는 ‘석연지’라는 큰 연못이 있었는데, 어느 봄날 동평 현감이 서생과 기생들을 거느리고 놀이를 와서는 석연지 위의 거목에 그네를 매고 그네 타기 대회를 열었다.

이때 한 기생이 발을 헛디뎌 소로 떨어져 익사하였다고 한다. 그래서 그때부터 이 연못을 ‘가기소’라고 불렸다는 연못 유래담이다.

사명대사의 번뇌

성지곡 수원지 상단에 홍제존자사명대사상이 서 있다. 사명대사의 당호는 사명·종봉·송운이고, 법명은 유정이다. ‘유정대사충의비’도 함께 있다. 1880년고종 17 부산 첨사 임형준이 세운 것인데, 유정대사가 일본으로 가기 전에 부산에서 머물렀던 것을 기념하기 위해 세운 것으로 알려져 있다.

1594년선조 27년 왜군은 서생포울산와 웅천창원 등 곳곳에 왜성을 쌓고 지구전에 대비하는데, 조선 4개도를 일본에 넘기는 문제를 두고 극비리에 진행되고 있는 명·일 회담을 탐문하라는 도원수 권율의 지시에 따라 사명대사는 서생포에 주둔한 가토 기요마사 진영에 들어가 회담

을 하게 된다.

사람 살기 좋은 곳, 초읍

풀 고을, 풀 골이라는 뜻인데, 풀이 많아 생긴 지명으로 전한다는 설이 있다. 실제로 초읍은 전체 면적의 70% 이상이 산림이다. 북쪽과 서쪽으로는 백양산이 있고, 동쪽으로는 화지산이 둘러싸고 있어 천연의 성벽을 이루는 분지 지형으로 풍수상으로는 복조리 형이라 한다. 남쪽은 넓은 평야가 펼쳐져 있는데 지금의 시민 공원이고, 그 이전에는 한국전쟁 때 미군 하야리아 부대가, 일제 강점기에는 일본 경마장이었다.

한 마디로 살기 좋았던 곳이라는 것인데, 실제로 초읍의 ‘초’는 처음이라는 뜻도 있고, 그래서 ‘새로 생긴 읍’이라는 뜻도 있다. 즉, 초읍의 원래 이름은 ‘새터’였는데, ‘새’는 갈대를 의미하는 ‘초’로, ‘터’는 ‘읍’으로 표기하여 초읍이 되었다는 것이다.

- #부산

- #부산역사

- #부산산

- #부산등산

- #부산백양산

- #백양산

- #부산문화유산

- #부산산길

- #운수사

- #선암사

- #선암폭포

- #백양산금정봉

- #성지곡수원지

- #백양산능선