55일 전

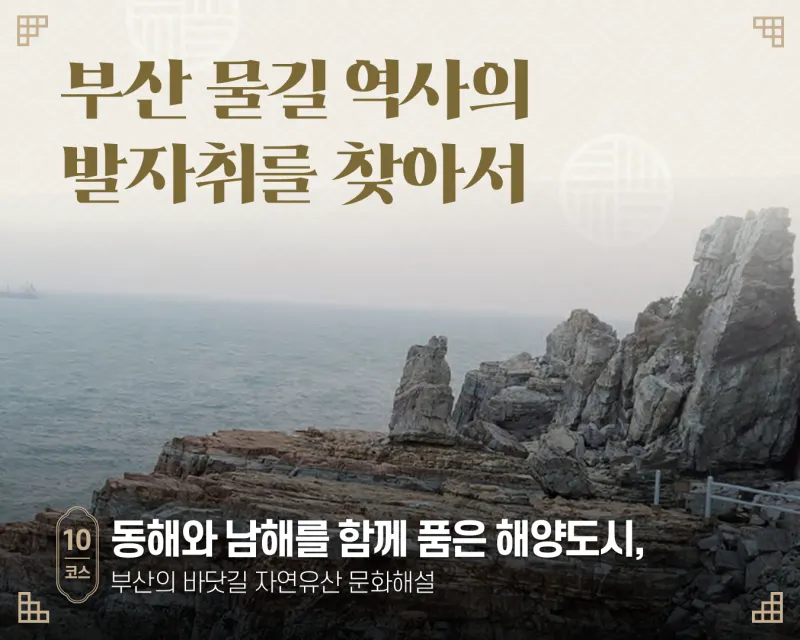

[부산 물길 역사의 발자취를 찾아서] 10코스ㅣ동해와 남해를 함께 품은 해양도시, 부산의 바닷길 자연유산 문화해설

강과 바다, 물길 따라 흩어져 있는

부산 역사 문화유산

그 내력과 역사적 의미를 돌아보는 온라인 답사기

「부산 물길 역사의 발자취 찾아서」 열 번째 코스로

"동해와 남해를 함께 품은 해양도시,

부산의 바닷길 자연유산 문화해설"

소개해 드리겠습니다.

|

🚩 10 코스 |

|

삼성대 ▶ 시랑대 ▶ 해운대 ▶ 오륙도 ▶ 태종대 ▶ 절영도 ▶ 몰운대 |

코스 10ㅣ동해와 남해를 함께 품은 해양도시,

부산의 바닷길 자연유산 문화해설

부산은 한반도 동해의 남쪽 부분과 남해의 동쪽 부분을 함께 가진 천혜의 해양도시다.

부산은 한반도 동해의 남쪽 부분과 남해의 동쪽 부분을 함께 가진 천혜의 해양도시다. 부산의 바닷길 명승지 중에는 유독 ‘~대(臺)’가 많은데, ‘대’란 약간 높직하고 평평한 땅이란 뜻의 돈대(墩臺)나 높은 건물을 뜻하는 누대에 붙는 말이다.

부산의 여러 자연유산은 갖가지 사연과 여운 남는 문학 작품을 남겨주었다.

세 성현의 전설을 간직한

삼성대(三聖臺)

|

윤선도, 특유의 결기로 최고 권력과 맞서다 |

삼성대는 일광읍 삼성리 삼성마을 남쪽 해변 일대의 작은 둔덕을 말한다. 윤선도는 기장 유배 시절인 1621년에 이곳에서 동생과 이별하면서 「증별소제이수(贈別小弟二首)」를 지었다. 30세가 되는 1616년(광해군 8)에 윤선도는 일개 성균관 유생으로서 당시 최고의 권력자이던 이이첨 , 박승종 등을 격렬하게 규탄하는 상소를 올렸습니다.

이로 인해 바로 함경도 경원으로 유배되었다가 1618년(32세)에 기장으로 옮겨왔다. 고산 윤선도는 최고 권력과 맞서 이야기를 했고 그후 기장으로 유배를 왔다.

|

윤선도, 눈물과 한숨으로 동생과 이별하다 |

윤선도는 유배지 기장에서 결국 아버지의 3년 상을 치른다. 동생과 삼성대에서 헤어질 때 지은 시는 『고산유고』에 전한다. 1955년에 이 지역에다 정몽주 등의 발자취를 기릴 서원을 건립하자는 뜻을 담아 포은 정선생 유촉비를 남겼다.

윤선도의 시를 새긴 비석은 일광해수욕장 바로 옆(기장군 일광면 일광로 65-1)에 있는데, 기장해안로를 중심으로 바다를 바라볼 때 해수욕장의 정중앙에서 오른쪽으로 3분의 1 지점에 있다.

신선들의 쉼터

시랑대(侍郞臺)

|

신선의 마을에서 유배 온 듯 살다 |

시랑대는 기장읍 시랑리 동암마을 남쪽에 있다. 해동용궁사로 내려가기 직전에 오른쪽 곁길로 나가 해변 쪽으로 조금 걸어가면 볼 수 있다. 바위에 시랑대라고 크게 새겨놓았고, 권적 등의 시가 남아 있다.

바위 옆 다른 자연석에는 ‘엄신영 제우영 차권시랑운’이라 새겨져 있다. 이는 기장군 출신인 엄신영이 1894년 홍문관 교리로 재직하는 동안 아우와 함께 시랑대에 들러, 아래에 소개하는 권적의 시를 보고 적은 것이다. 시랑은 신라와 고려시대 주요 관청의 차관급 벼슬에 해당한다.

자신이 1733년부터 정3품 당상관 이조참의(시랑)를 지내다 기장현으로 내려온 것을 두고 귀양을 온 것처럼 표현했다.

|

잠깐의 휴식 중에도 백성들을 생각하다 |

기장현감을 지낸 손경현도 다른 바위에다 '학사암 을미중하 손경현'이라고 새겨놓고 다음과 같은 시를 남겼다. 손경현은 1894년(고종 31)에 부임하여 1895년 11월에 합천군수로 옮겨갔고, 1895년 6월경에 새긴 시이다. 시랑대를 큰 바다의 돛으로 표현한 비유가 돋보인다.

공무를 마친 한가한 틈에 시랑대에 들러 갑작스레 비를 흠뻑 맞았다 했다. 백성들이 애써 농사 지어 풍년을 이루었다 했는데, 손경현이 백성들을 사랑하는 뜻은 매우 특별해서 백성들이 다음과 같은 선정비를 새겨주었다.

|

시간을 초월한 서정 공간이 되다 |

이후서의 시는 절제의 미학을 추구한다. 시랑대를 신선이 사는 곳이라 한 것은 권적의 시와 같고, 봄바람이 부는 시랑대에서 먼바다를 바라보면서 지나는 배가 무언가 소식을 전하지 않나, 기다리는 모습은 요즘 우리가 시랑대를 찾을 때 가지는 느낌과 흡사할 것으로 보인다.

|

기우제 제단에 여인의 절규만 남다 |

이곳에는 「원앙대의 용녀」, 「원앙대의 비련」이라는 전설이 있다. 원앙대에서 기우제를 올렸으니 전설이 전하던 공간에 시랑대라 새겼다. 이 이

야기는 매우 흡사하고, 내용의 일부만 조금씩 다르다. 앞의 전설에서는 원앙대에서 기우제를 지내던 스님이 주인공이고, 뒤의 전설에서는 젊고 힘센장사가 주인공이다.

여자 주인공은 각각 동해 용왕의 딸과 마을의 예쁜 처녀이다. 여인에 대한 욕망을 참지 못하고 겁간하여 임신을 하게 하는 설정도 비슷하다. 이후 둘은 밀월을 즐긴다. 뒤의 이야기는 독룡이 처녀와 아이를 삼켰으니 비극적 전설이다. 지금도 원앙대의 동굴에 파도가 치면 애절한 용녀(처녀)의 절규로 들려온다는 결말은 같다.

부산의 대표 명소

해운대(海雲臺)

|

최치원 각석이 부산의 랜드마크가 되다 |

부산하면 제일 먼저 떠오르는 장소가 해운대라고 할 만큼, 해운대는 부산의 대표적인 공간이 되었다. 『신증동국여지승람』에는 해운대가 동래현의동쪽 18리에 있다고 했다. 해운대라는 이름은 통일신라시대 최치원에서 비롯했다. 최치원의 자(字)는 고운(孤雲), 해운(海雲)인데, 그가 일찍이 여기에 대를 쌓고 놀았다고 하여 붙은 이름이다. 현재 누리마루에서 해수욕장 방향 절벽에 해운대라고 새긴 각석(刻石)이 있다.

“동쪽으로 고운대(孤雲臺)를 바라보면, 바다에 푸른 봉우리 우뚝 꽂혔네. 잠깐 틈내어 구경하시면 평생 마음이 풍족하지요”라고 한 것을 보면, 해운대를 고운대로 부르기도 했음을 알 수 있고, 바다 옆 푸른 봉우리의 절경이 평생 마음에 남을 정도라 했으니 일찍부터 우리나라 최고의 명승지로 손꼽혔음을 확신할 수 있다.

|

최치원, 외로운 혼만 남아 신선으로 떠돌다 |

최치원은 당나라 문장가들과 교류하며 많은 작품을 남겼지만, 당에서 높은 벼슬까지 이르지 못했고, 신라로 귀국해서도 성골이나 진골이 아닌 6두품 계층으로서 신분적 한계를 극복하지 못했다. 진성여왕에게 「시무 10조」를 올려 신라 사회의 개혁을 촉구했지만, 골품제 사회라는 보수의 아성을 무너뜨리기엔 역부족이었던 것으로 보인다.

밤에 쌍녀분에 묻힌 두 여인이 찾아와 하룻밤의 인연을 즐긴 다음 사라지면서, 인생의 쓸쓸함과 덧없음을 탄식한다는 이 이야기는 당나라에서나 신라에서나 최치원이 세상의 ‘인사이더’로 살지 못했음을 알려 준다.

|

부산을 찾은 문인들의 필수 코스가 되다 |

해운대를 소재로 쓴 한시는 매우 풍성하다. “바람이 부드러워 물결이 잔잔/ 터조차 없어진 황무한 대를/ 저기가 해운대라고 일러 주누나”(정포), “내일찍이 해운대에 올라 먼 데를 바라보니/ 섣달에 산다(山茶) 꽃이 나무 가득 피어 있었네/ 주인에게 알리노니 눈을 훨씬 높이 두면/ 마산(馬山)이 사마귀 같고 바다가 술잔 같을 걸세”(서거정)는 그중의 하나이다.

둘째 시에서 산다는 남쪽 바다 연안에 자생하는 동백의 별칭인데, 동백꽃은 겨울부터 이른 봄까지 계속하여 핀다. 동래부사 이안눌의 「해운대에 올라」도 빼놓을 수 없다.

|

최치원의 해변을 잊지 못하다 |

해운대 동쪽 해변에는 큰 바위가 하나 있는데, 바다 가운데서 굴러 나와 물가에서 10보가량 되는 곳에 있다. 사람의 힘으로서는 도저히 끌어당겨 움직일 수 없는 것인데, 모래와 바위가 모두 부서져 길을 내고 있으니 이것은 바위가 스스로 굴러 나온 것이라 할 수밖에 없다.

이 돌을 일컬어 ‘스스로 구르는 바위’라 칭했다.

해운대 각석은 해운대 백사장의 오른쪽 끝에서 동백섬 방향으로 쭉 들어가면 누리마루 왼쪽 편 전망대 아래로 내려다보인다. 『동국여지승람』 에 소개한 해운대 관람평은 이곳에서 숲과 바다와 절벽을 굽어보며 적은 것으로 보인다.

신비의 섬

오륙도(五六臺)

|

돌아가는 배마다 눈물을 뿌리다 |

오륙도 하면 우리에게 가장 먼저 떠오르는 것이 바로 조용필의 「돌아와요 부산항에」일 것이다. 이 곡은 원곡 「돌아와요 충무항에」(김해일 노래)를 황선우가 개작하였다. 1975년 추석 조총련 동포들이 처음으로 모국을 방문할 때 이 노래를 즐겨듣기 시작하면서, 서서히 알려졌고, 1984년에는 대한민국을 떠들썩하게 할 만큼 널리 불렸다.

“꽃피는 동백섬에 봄이 왔건만/ 형제 떠난 부산항에 갈매기만 슬피 우네/ 오륙도 돌아가는 연락선마다/ 목메어 불러 봐도 대답 없는 내 형제여/ 돌아와요 부산항에 그리운 내 형제여”는 한국전쟁 때 부산으로 피란 왔다가 고향으로 돌아가는 애환을 담은 「이별의 부산정거장」(1954, 남인수 노래)과 함께 부산을 애절한 이별의 공간으로 인식시켜주었다. 한반도 남단에 있는 항구도시이니, 일제강점기, 한국전쟁을 거치면서 뼈에 사무치는 이별이 얼마나 많았을까.

|

서에선 다섯 동에선 여섯, 요술을 부리다 |

1740년에 동래부사 박사창이 편찬한 『동래부지』에 따르면, 오륙도는 절영도, 즉 영도의 동쪽에 있다고 기록했다. 봉우리와 뫼의 모양이 기이하고 바다 가운데 나란히 서 있으니 동쪽에서 보면 여섯 봉우리가되고 서쪽에서 보면 다섯 봉우리가 되어 오륙도라 이름 붙였다. 세 번째 봉우리에는 명나라 장수 만세덕의 비석이 있다. 바람을 타고 항해하던 시절에는 “동남풍이 크게 불어오므로, 네 척의 배가 일시에 돛을 올리고 쏜 화살처럼 달려간다고 했다.

오륙도는 부산광역시 남구 용호동 앞바다에 있는 섬으로, 오랜 세월 동안 조수간만에 의해 침식되어, 보는 사람의 위치와 방향에 따라 개수가 다르게 보이는 아름다운 섬이 되었을 것이다.

김춘추의 꿈

태종대(太宗臺)

|

김춘추, 통일의 열망을 남기고 떠나다 |

우리 역사에는 신라의 태종 무열왕과 조선의 태종 이방원이 있어, 명칭과 유래가 혼동된다. 고려 말의 정치가 어지러워지자, 원천석은 도움을 청하는 이방원을 피해 원주 치악산에 들어가 종신토록 나오지 않았다. 이방원이 원천석을 찾아다니던 시냇가 바위를 후인들이 태종대라 불렀는데, 그 대는 치악산의 각림사 옆에 있다고 전한다.

한편, 부산 태종대는 신라 태종 무열왕, 즉 김춘추와 관련이 있다. 『순암집』과 『동사강목』에는 신라 태종이 대마도(왜국)를 정벌할 때 어가가 머무르던 곳이라 하여 태종대라고 불렀다고 적었다. 『동래부지』에는 태종대는 동래부 남쪽 30리에 있는데, 절영도 동쪽 바닷물이 돌아가는

데, 서쪽에 돌다리가 하나 있어 유람객이 겨우 통과할 수 있다고 했다. 민간에서는 신라 태종 무열왕이 활을 쏘아 후포(帿布)를 맞힌 곳인 까닭에 태종대라 했다고 전한다.

|

한반도의 생명선을 잇다 |

태종대 하면, 구비전승 「도선국사와 태종대」를 빼놓을 수 없다. 도선은 신라 말의 승려, 음양풍수설의 대가로, 『도선비기』로 널리 알려져 있다. 도선이 역사적으로 유명해진 것은 신라 헌강왕 1년(875)에 지금부터 2년 뒤에 반드시 고귀한 사람이 태어날 것이라고 했는데, 그 말대로 송악에 태조 왕건이 태어났기 때문이다.

태종대가 본격적으로 개발되기 시작한 것은 1967년 4월 22일 건설부에서 이곳을 유원지로 고시하면서부터이다. 1969년 1월 21일에는 당시 교통부가 관광지로 지정하여 개발에 활기를 띠기 시작했고, 이듬해인 1970년 12월부터 총 4.3㎞의 태종대 순환도로를 개설하기 시작하여 3년 만에 완공을 보고, 1974년 재정비한 이후 현재에 이르렀다.

그림자도 끊긴다는 명마의 목장

절영도(絶影島)

|

영도의 명마, 명예의 전당에 오르다 |

『신증동국여지승람』 권23, 동래현 조에 따르면, 절영도는 동래현 남쪽 40리에 위치한다. 단종 원년에 기름진 땅에 풀이 우거져서 말치기에 적당하므로 목장을 쌓았는데, 둘레가 90리에 이른다고 했다.

고려 태조 7년 8월, 견훤이 사람을 보내 절영도에서 기른 말 한 필을 헌납하였는데, 뒤에 절영도 명마가 들어오면 백제가 망한다는 참언을 듣고는 후회하면서 2년 후에 다시 사람을 보내어 그 말을 돌려보내 달라고 청하자, 태조는 웃으면서 허락하였다는 기록이 있다. 절영도의 말이 국가의 명운을 좌우할 만한 명마로 인정받았음을 알 수 있다.

|

영도할매의 영험을 넘지 못하다 |

요즘도 영도를 떠나려면 아예 영도할매의 시야에서 완전히 벗어난 곳으로 가야지, 가시권 내에 있으면 할머니의 영험한 저주를 받아 실패한다는 말이 전해지고 있다. 영도는 해발고도 395m의 봉래산을 중심으로 시가지를 형성하고 있는데, 부산대교, 영도대교, 남항대교, 부산항대교가 육지와 연결해 주고 있다.

영도 흰여울문화마을은 영화 「변호인」의 촬영 배경인 바다와 절영해안산책로, 해안골목길이 어우러져 그림 같은 풍경을 갖추었다.

탁 트인 충의의 공간

몰운대(沒雲臺)

|

탁 트인 바다, 포용과 관용을 노래하다 |

몰운대는 부산 앞바다에 있는 작은 섬으로, 우리나라의 제포와 부산포에 왕래하는 일본 배가 경유하던 전략적인 요충지였다. 몰운대는 임진왜란 당시 이순신 장군의 우부장 녹도만호 정운이 선봉에 서서 싸우다 순절한 장소로 유명하다.

사람들의 마음도 몰운대 앞바다처럼 탁 트이어 넓어진다면 세상 그 무엇도 다 받아들일 수 있을 것이라는 이상을 표현했으니, 자기 마음이 옹졸해질 때면 몰운대 앞바다를 찾아가 볼 일이다.

사하구에서 다대포해수욕장을 찾으면 금방 몰운대를 만날 수 있다. 몰운대는 낙동강 끝자락에 위치하는데, 바다에서 바라보면 학이 날아가는 형상이란다. 이곳은 낙조가 아름다운 곳으로, 유원지 서쪽 해안에 낙조전망대가 있다.

- #부산

- #부산여행

- #부산역사

- #부산해양도시

- #동해

- #남래

- #삼성대

- #시랑대

- #해운대

- #오륙도

- #태종대

- #절영도

- #몰운대

- #문화해설

- #부산역사의발자취를찾아서

![여름휴가 여기로! 동해 여행 여기어때? [강원특별자치도 가볼만한곳]](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/gwdoraeyo/2025-07/223927620309/gwdoraeyo_223927620309_0.jpg?h=160&q=100&w=160)