244일 전

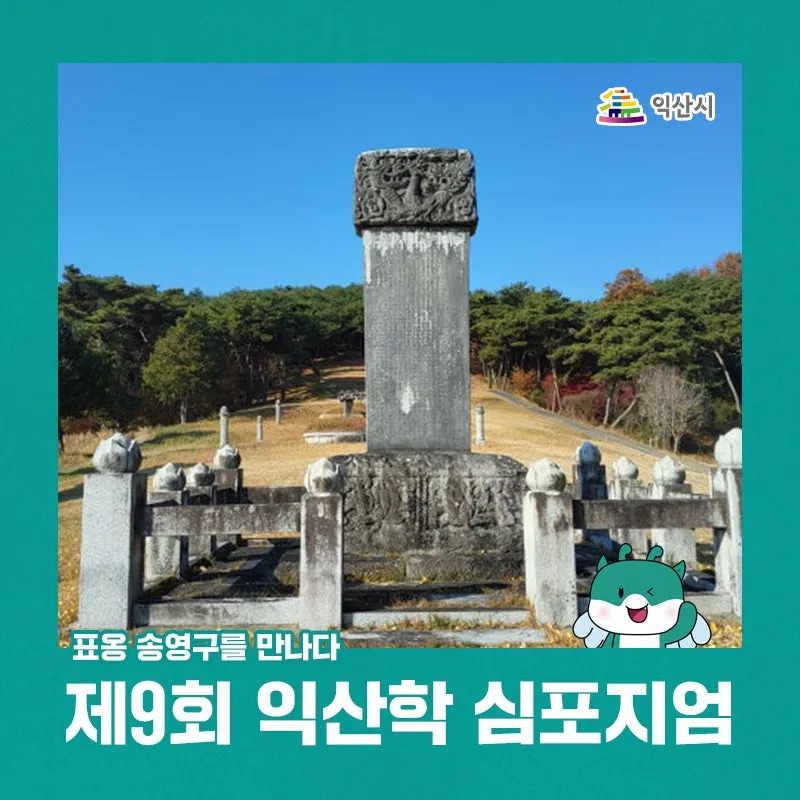

제9회 익산학 심포지엄 - 표옹 송영구를 만나다

제9회 익산학 심포지엄

표옹 송영구를 만나다

지난 11월 28일 원광대학교 숭산기념관에서 익산학 심포지엄이 있었다.

심포지엄 주제는 <16~17세기 익산 지성(知性)의 탐색(2)>이다.

그럼 '16~17세기 익산 지성(知性)의 탐색(1)'도 있었다는 얘긴데? 그랬다.

작년 8회 심포지엄에서 이미 다루었단다.

아쉽지만 교재로 받기로 하고…….

그래도 올 심포지엄에라도 올 수 있어서 행운이다.

기자에겐 학문이 부족해 원문을 읽을 수 없기 때문에 학자들의 도움을 받아야지만 볼 수 있는 귀중한 자료다.

특히 이날 심포지엄에서 다루어진 자료들은 선행연구가 없거나 텍스트화한 자료가 전무한 것들도 있으니 시쳇말로 따끈따끈한 자료들이다.

언젠가 블로그 기자 취재 아이템으로 지역사회 인물사 전(傳)을 아이템으로 잡아 연속 취재를 하면 어떨까 사전조사를 했던 적이 있었다.

그래서 소세양을 꼽았더니 대뜸 황진이가 나왔다.

그리곤 더 이상 말을 잇지 못했다. 가십이다. '아이쿠나! 잘못했다간…….'

얼른 접었다. 자료를 구하기가 힘들었다. 소세양에 대해서는 이미 8회 심포지엄에서 다뤄졌나 보다.

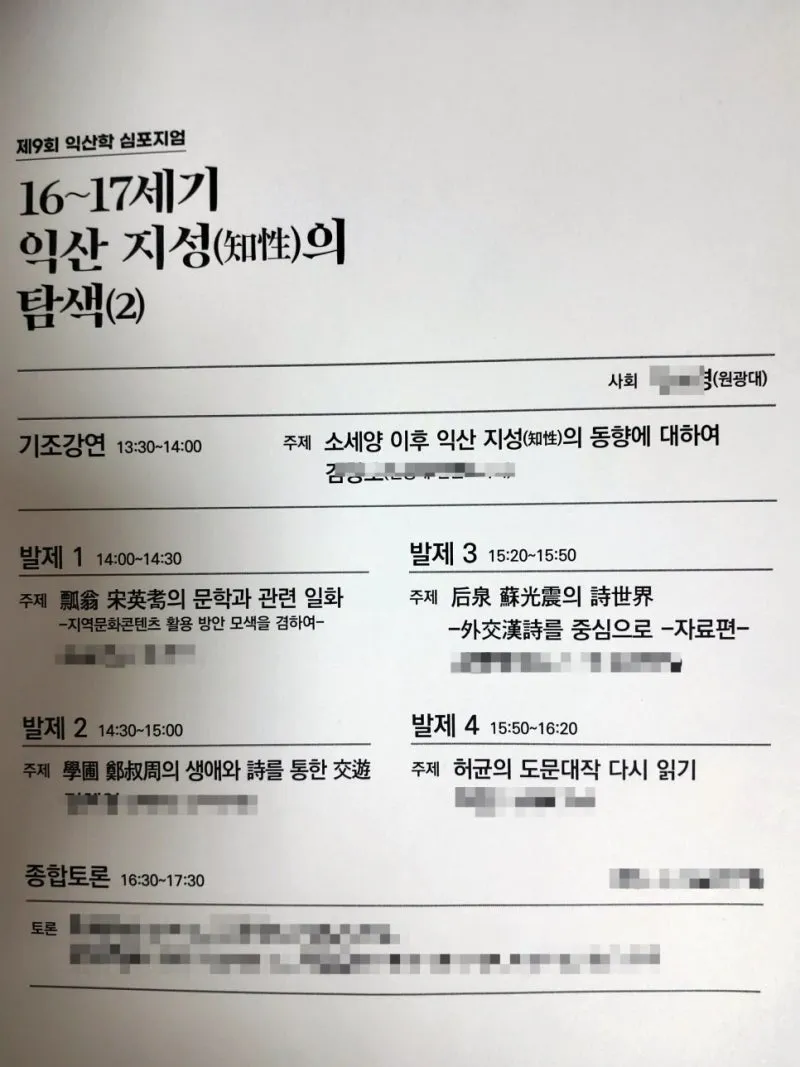

제9회 심포지엄은 표옹 송영구, 학보 정숙주, 후천 소광진과 허균의 도문대작에 대한 학자들의 토론이다.

#표옹송영구

표옹 송영구(1556-1620)에 대한 일화는 익히 들어 알고 있었는데 일화의 진위(眞僞)에 대한 논의가 있었다. 잠깐 의아했다.

표옹 송영구에 대한 연구가 부족하다고? 그의 일화는 꽤 많이 알려졌는데? 진위(眞僞) 여부는 알 수 없었지만…….

그들을 향토사학자라고 해야 하나? 스토리텔러라고 해야 하나?

아무튼 우리 지역의 많은 사람들은 진짜처럼 말했고 기자 역시 그리 들어왔다.

그래서 아이들에게도 그렇게 들려줬는데, 그것이 사실이 아니라면 '아뿔싸! 큰일이다'.

송영구가 당대 교유한 인물들로 보나 그가 역임한 관직으로 볼 때 그에 대한 연구가 거의 이루어지지 않았다는 것이 학계의 의견이다.

<표옹유고(瓢翁遺稿)>는 그의 7대손인 송문술이 1793년에 저자의 유문을 수습하여 간행한 것이라고 한다.

그의 시문은 전란 속에서 거의 없어졌다고 한다. 또, 그는 시문 창작에 힘을 쏟는 작가가 아니었으므로 유문이 적은 편에 속한다고 한다.

그의 유문을 분석해 보면 시의 작법이나 기교를 추구하기보다는 그때그때의 감정을 담박한 언어로 표현하였다고 한다.

송영구는 시란 남에게 보이기 위해 짓는 것이 아니라 자신의 생각을 표현하기 위한 것이라 여겨,

<표옹유고(瓢翁遺稿)>에 수록된 그의 시들은 典故(전례(前例)와 고사(故事))를 많이 사용하지 않고

자신의 감정과 생각을 평이한 시어로 표현한 작품이 많다고 한다.

#송영구와주지번의일화

일화의 내용은 대충 이렇다. 1593년 명나라 사신으로 간 송영구가 주막에서 허드렛일을 하는 주지번의 책 읽는 소리를 듣고,

그의 다음 과거 시험 합격을 기원하며 관련 정보와 돈을 준 것으로 인연이 되어 사제의 연을 맺었는데

주지번이 1595년 장원급제하고, 1606년 사신으로 조선에 왔다가 송영구는 만나지 못하고

전주 객사의 '풍패지관' 현판과 익산시 왕궁면의 '망모당' 현판을 써주고 돌아갔다는 내용이다.

이 일화는 진천 송씨 가문에 구전으로 전해졌으며, 구전 내용이 <한국구비문학대계>에 수록되어 있다고 한다.

연구자의 연구에 의하면 일부는 맞고 일부는 틀리다.

주막에서 만난 송영구와 주지번이 사제의 연을 맺었다는 말과 주진번이 스승인 송영구를 만나기 위해

전주까지 내려왔다는 일화는 훗날 각색된 것으로 여겨진다.

송영구의 1차 사행은 1593년, 임진왜란 발발 1년 후다. 1613년 2차 사행 또한 조선이 어려운 시기였다.

명나라는 조선이 왜와 내통한다고 의심했다. 이때 변무(辨誣)의 임무를 수행한 성절사가 송영구다.

송영구는 대내외적으로 혼란한 상황 속에서 사신의 임무를 성공적으로 수행하였다.

이에 대한 후인의 존경심과 주지번에 대한 경모 풍조가 맞물려 흥미로운 설화가 만들어지고 구전으로 전승된 것이라는 게 학자의 견해다.

#송영구와이항복의일화

송영구가 이항복에게 수박을 보낸 것은 바로 미온하게 처신하는 이항복의 태도를 비판하는 것이라 했다.

이 내용은 <표옹유고>의 '연보' 및 이긍익의 <연려실기술>에 기록되어 세상에 전했다고 한다,

#송영구이항복이정귀의'道義之交'

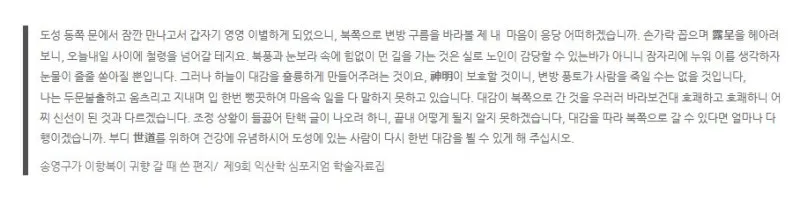

이항복은 1617년(광해9) 인목대비 폐위를 반대하는 헌의를 올렸다가 양사의 탄핵을 받아 1618년(광해 10)에 함경북도 북청군으로 유배 가게 되었고,

송영구도 폐모론에 반대해 한양 동대문 밖에서 유배의 명을 기다리고 있었다.

이때 이정귀 역시 같은 이유로 탄핵을 받아 서교우사에 있으며 侍罪하고 있었다. 이들은 도의를 함께하는 벗이었다.

송영구는 폐모론이 일어난 뒤로 두문불출하며 지내면서 벗들과 만나는 것도 조심하며 지냈다고 한다,

이처럼 폐모론에 참여하지 않는 이들을 八奸이라 하였으니 송영구의 지조에 대해 짐작할 수 있다.

귀양길에 오른 이항복의 노구를 걱정하는 벗의 마음이 애틋한 송영구의 편지다. 그들은 젊은 시절부터 함께 해온 오랜 벗이었다.

안타깝게도 이 시를 지어 전송한 뒤 얼마 지나지 않아 송영구는 서울 동대문 밖 우거하던 곳에서 세상을 떠났다.

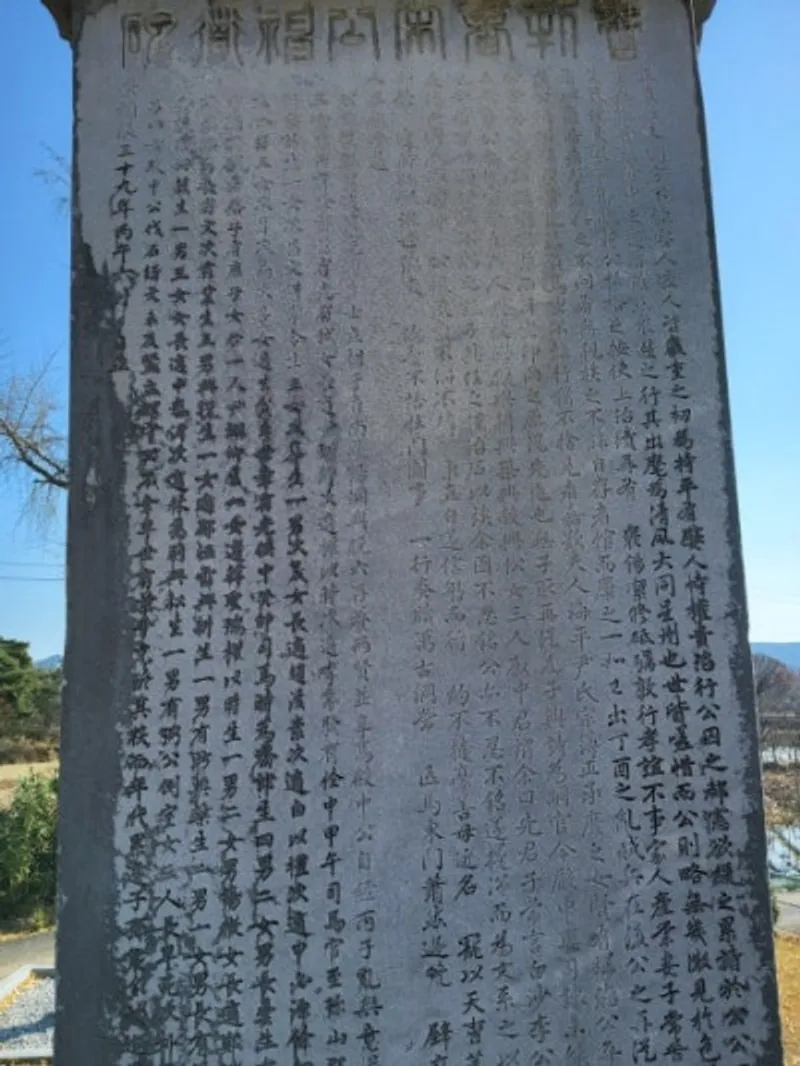

그리고 사행에서 돌아온 이정귀는 송영구의 부고를 듣고, 송영구의 아들 부탁으로 <神道碑銘>을 지어주게 되었다.

송영구와 이항복, 이정귀의 일화는 당대 명사들의 '道義之交'를 보여준다.

#개결한지조

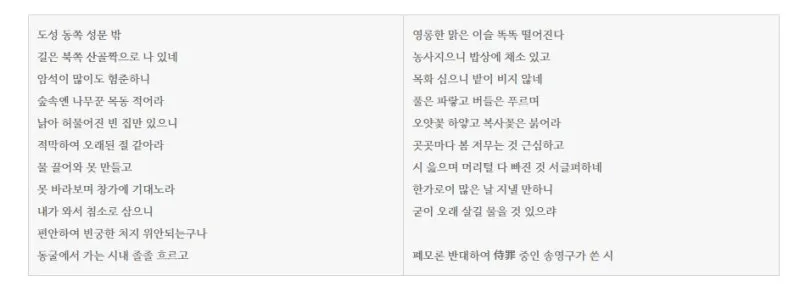

송영구는 탄핵을 받아 侍罪할 때 지은 시다.

불평한 기미는 보이지 않고 한아(閑雅)한 정취가 드러나는 시로 송영구는 혼란한 세상에서 떨어져 초연히 안분지족하는 모습을 보이고 있다.

벗들과 왕래하는 것조차 조심스러운 위태로운 상황 속에서 오히려 빈한함을 즐기는 모습을 통해,

세파에 휩쓸리지 않는 송영구의 개결한 지조를 엿볼 수 있다고 학자는 분석하고 있다.

#송영구의인물

송영구는 내외의 관직을 두루 지내고, 임진왜란으로 나라가 어려운 1593년, 1613년에 두 차례 중국에 사신으로 다녀와 나라의 어려움을 풀어간 기개 있는 선비였다.

그의 글은 화려한 기교나 엄격한 율격을 추구하지 않은 평이한 시어로 내면을 진솔하게 표현한 작품들로

그는 시인 묵객을 자처하지 않은 관료고 유생이다. 그가 남긴 일화를 통해 그의 가치를 드러내는데 더 큰 의미가 있다는 게 학자의 견해다.

기자는 그의 일화를 놓고 진위 여부를 따지는 일보다는 일화의 탄생에 주목하여

그를 익산의 지역 문화콘텐츠로 재해석될 여지가 많다는 게 학술대회가 지역사회에 주는 과제라고 생각한다.

- #송영구와

- #송영구

- #개결한

- #송영구와주지번의일화

- #송영구와이항복의일화

- #송영구이항복이정귀의

- #개결한지조