3시간 전

국보로 승격된 천년의 수리 유산, 영천 청제비와 청지(청제지)

경북 영천의 한적한 시골 마을, 금호읍 구암리의 들판 끝자락. 인적이 드문 저수지의 한켠에 비각 하나가 우두커니 서 있어요.

천오백 년 전 신라 사람들이 흙을 쌓고 말뚝을 박으며 만든 거대한 저수지, 청지(菁池).

그 공사의 시작과 복원을 기록한 비석 ‘청제비(菁堤碑)’가 있죠.

이 청제비가 2025년 6월, 마침내 국보로 승격되었어요.

이 비석은 수리기술, 신라 행정 체계, 사회 동원 구조, 심지어 신라인의 ‘물’을 향한 마음까지가 기록되어 있기 때문이죠.

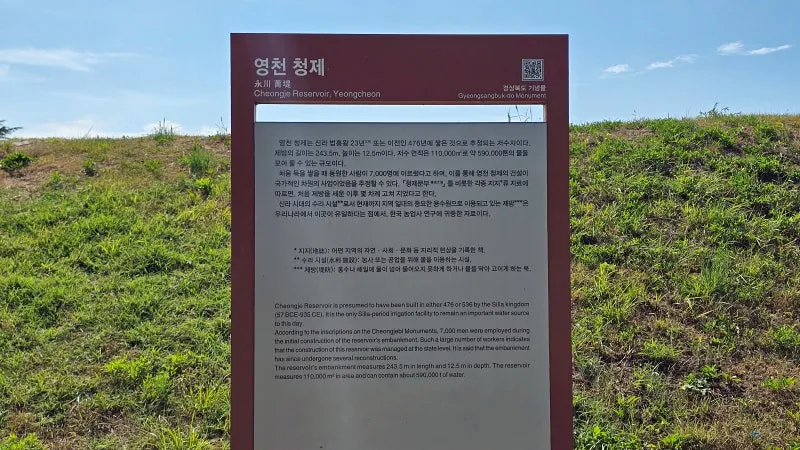

이곳이 바로 청지에요.

제방을 따라 시멘트 구조물과 오래된 콘크리트 수문이 눈에 띄지만,

놀라운 것은 이 모든 시설이 그저 현대적 개보수의 결과가 아니라,

신라 시대 토목기술의 뿌리를 그대로 이어온 구조라는 점입니다.

지금의 청지 혹은 청제지(菁堤池)는 신라 법흥왕 23년(서기 536년) 또는

그 이전인 476년 무렵에 축조된 것으로 추정되는 고대 저수지라고 해요.

오늘날까지도 농업용수 공급을 위한 기능을 이어오고 있는 희귀한 문화유산이죠.

특히 청지 혹은 청제지(菁堤池)는 신라 시대에 조성된 수리시설 가운데

유일하게 현재까지도 실제 용수원으로 활용되고 있는 사례로,

수리 기술사와 농업사 측면에서 높은 학술적 가치를 지니고 있어요.

제방의 길이는 243.5m, 높이는 12.5m에 이르며, 저수 면적은 약 11만 제곱미터,

저장 가능 수량은 약 59만 톤에 달하는 대규모 저수지로, 당시 토목 기술의 정수를 보여주는 유적이에요.

청제지의 제방 축조 당시 7,000여 명의 인력이 동원되었다는 기록은,

이 저수지가 작은 지역 기반시설에서 나아가 국가 주도의 대규모 수리 사업이었음을 증명하는 것이죠.

이는 청제비에 새겨진 이두문과 당시 공사 과정을 통해 확인할 수 있으며,

이후에도 수차례 개·보수를 통해 현재까지 그 기능이 유지되고 있어요.

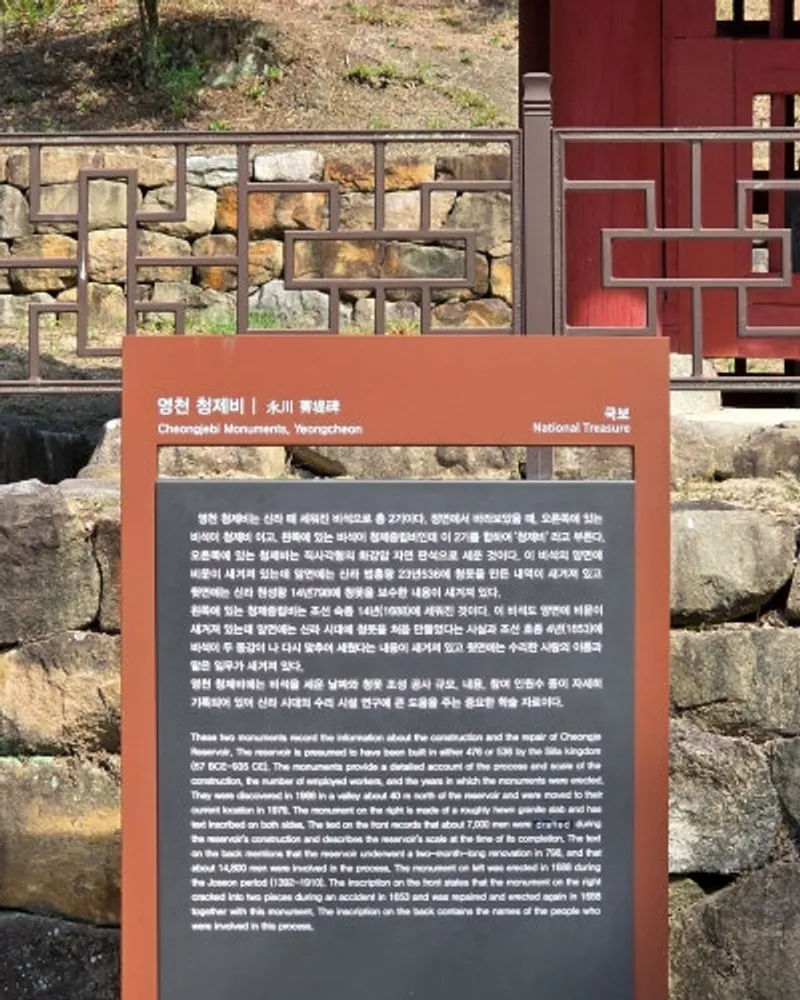

청지(菁池) 둑 아래의 한켠에 서있는 청제비(菁堤碑)의 모습입니다.

신라 법흥왕 23년(서기 536년), 그리고 그로부터 약 300년 뒤인 원성왕 14년(서기 798년)의 역사를 동시에 품은 기록비이죠.

그 중 한 면은 병진년(536년)에 축조된 당시의 상황을 기록한 원비에는

당시 청제 축조가 신라 중앙정부 주도의 국가사업이었음을 명확히 보여줘요.

비문에 따르면, 신라 중앙은 금호 지역을 중심으로 280개 지역에서 25명씩

총 7,000명을 동원하여 대대적인 토목공사를 진행했다고 해요.

이는 규모가 작은 지방 관개 시설 수준이 아니라, 중앙집권체제가 강화되던

법흥왕 대의 국가적 동원체계와 왕권 집중의 한 단면을 드러내는 것이죠.

비석을 세우는 일은 복원에서 나아가 ‘과거로부터 배운다’는 의미의 표현이에요.

신라의 물길이 조선의 시간 속에서도 여전히 흐르고 있었음을 보여주는 사례이죠.

청제비의 발견은 1968년 늦가을, 경북 영천 금호읍 구암리의 들녘에서 한 학술조사단에 의해이루어졌어요.

채약산 자락 아래, 흙에 반쯤 묻혀 있던 자연석 두 기가 발굴된 것이죠.

그것이 바로 오늘날 ‘청제축조·수리비’와 ‘청제중립비’, 즉 ‘청제비’로 통칭되는 신라의 고대 비석들이었어요.

신라 법흥왕 때의 대규모 제방 공사 기록과, 원성왕 대의 수리 상황, 그리고 숙종 때의 재건립 사유까지.

이처럼 세 시대를 관통하는 공공 토목기록은 한국 고대사 연구에 단비 같은 자료였죠.

이듬해인 1969년, 당시 문화재관리국은 이 비석의 가치를 인정하여 보물 제517호로 지정했어요.

당시만 해도 ‘보물’ 지정은 매우 드문 일이었고, 실용적 저수지 곁에 남아 있는 기록물이라는 점에서 실증적 중요성이 크게 평가되었죠.

그러던 중 2025년 6월 20일, 마침내 청제비는 ‘보물’에서 국보로 승격되었어요.

무려 56년 만의 ‘격상’이죠. 국보의 승격을 통해 국가문화유산으로서의 지위를 획득하게 됐어요.

국가유산청은 승격 배경에 대해 다음과 같이 설명했어요.

“청제비는 단순한 지역 수리시설의 비문을 넘어서, 고대 국가가 자연재해를 극복하기 위해 추진한

공공 정책의 기록으로서 탁월한 역사적, 학술적, 기술적 가치를 지닌다.”

실제로 최근 고대 국가의 재난 대응 체계와 수리 행정 시스템을 새롭게 조명하는 연구들이 활발해지면서,

청제비는 토목 기술, 관개 체계, 동원 조직, 왕실의 토지 운영 방식을 동시에 보여주는 복합사료로서 재조명되기 시작했어요.

특히 이 비문이 사용한 이두문(吏讀文)은 당시 행정 문서 체계와 사회 언어 사용의 수준을 엿볼 수 있게 해주며,

고대 문해력과 민간 지식 체계 연구에도 기여하고 있어요.

청지(청제지)는 수천 명의 백성들이 흙을 쌓고, 하늘을 올려다보며 흘린 땀이 밑바탕이 된 공간이에요.

그리고 청제비는 그에 대한 역사의 기록이죠.

아쉬웠던 점은 고속도로에 가로막힌 청지, 공업단지 뒤편으로 밀려난 제방 등이었어요.

문화재로서의 물리적 가치를 넘어, 지역 교육의 장으로, 생태적 전통 기반으로,

그리고 ‘공공기억의 실천 공간’으로서 청지와 청제비는 다시 이야기되어야 할 듯 합니다.

영천 청제비와 청지

- #영천

- #영천청제

- #영천국보

- #대구근교국보

- #경북국보

- #경북문화재

- #경북문화재여행

- #청제

- #청제비

- #영천청제비

- #영천국보청제비

- #영천가볼만한곳

![[접수] 전문 외국어 회화 능력 '중계글로벌교육원'에서 키우세요! 노원구민 대상, 노원평생교육포털, 구 원어민 어학당, 수강 신청 등](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/goodnowon/2025-05/223866392507/goodnowon_223866392507_0.jpg?h=56&q=100&w=56)

![[모집] 서울 반려견순찰대 모집, 신청 및 심사 안내! 반려견과 산책하며 동네를 살피는 주민 참여형 순찰대! 지역 방범 활동 등](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/goodnowon/2025-04/223843884293/goodnowon_223843884293_0.jpg?h=160&q=100&w=160)