245일 전

50년전 울산 동구는 어땠을까 ⑦ – 전하 포구

글 그림 김광열 작가

임란 의병이 왜구 물리친 진성골 · 마을을 지켜주던 돌안산

옛 모습 사라졌지만 아름다운 추억은 가득

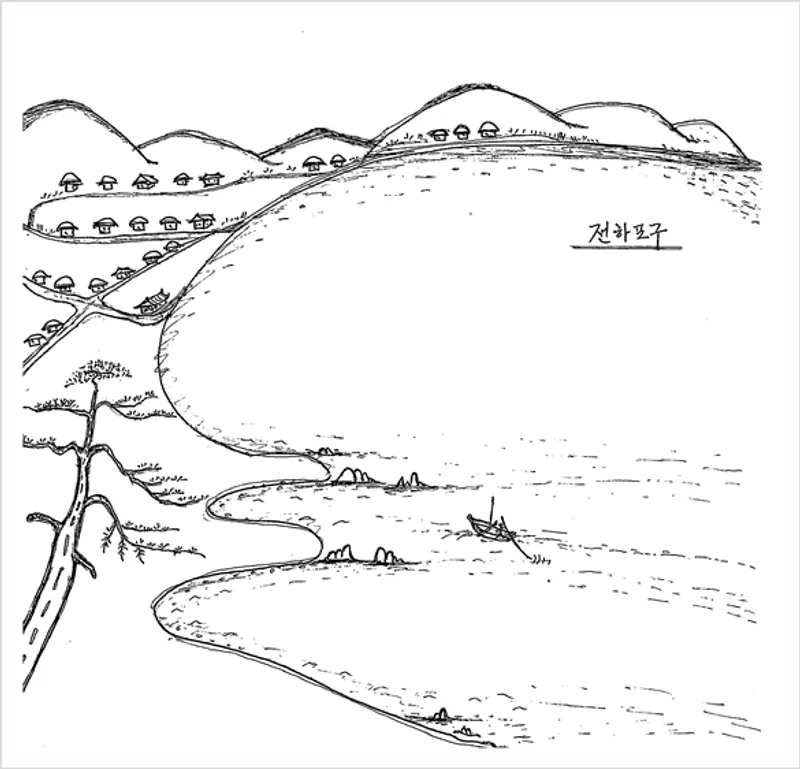

전하동 전하 포구는 둘안산 남쪽 바닷가로 주변 해안선이 아름다운 작은 어촌이었다. 이 마을 사람들은 이곳을 바드래라 불렀는데 바드래는 밭 아래를 발음 나는 대로 표현한 것이다. 즉 밭 아래 마을이라는 의미다. 전하동 동북쪽 둘안산의 능선과 포구에 자리하고 있던 마을이 녹수마을인데 옛날 이 마을의 조금 북쪽에 있는 낙화암에 유람 왔던 처녀가 그만 바다에 떨어져 익사했다. 얼마 후 죽은 처녀가 입고 있던 녹색의 비단 저고리 소매만 이곳으로 떠밀려 왔다고 한다. 그리하여 그곳을 녹수금의라 부르게 되었으며 이것이 줄어져 녹수가 되었다. 1970년 당시 녹수 마을에는 67가구 250여 명의 주민이 살고 있었다. 지금은 그 자리에 현대중공업 1, 2 도크가 있다.

녹수마을과 전하마을을 이어주던 둘안산은 해발 41m로 현재 현대중공업 영빈관이 자리 잡고 있다. 이 산은 해풍으로부터 녹수마을과 전하마을을 보호해주는 역할을 했는데 산등성이에는 아름드리 소나무가 우거져 있었고 동쪽 언덕의 잔디밭은 놀이터와 휴식공간으로 이용했다. 특히 이곳에서 진행한 정월 대보름 달집태우기는 이 고장의 이름난 행사였다.

이 산 밑 바닷가는 해산물이 풍부했으며 특히 미역이 유명했다고 한다. 둘안산과 녹수만 사이에 퇴적물에 의해 생성된 목섬이 있었는데 바닷가 목섬은 밀물 때는 섬이 되고 썰물 때는 육지와 연결 되었다. 목섬에는 정어리 공장이 있었고 그 이후에는 멸치 건조 공장으로 사용했다. 그리고 그곳에는 노송이 있어 그네뛰기를 하기도 했던 곳이다. 그 앞바다를 목섬 바다라 하였으며 이곳에 있었던 두꺼비 모양의 바위를 두꺼비 바위라 하였다.

이와 같이 전하동은 일산동과 마찬가지로 산지 뿐만 아니라 바닷가를 끼고 있어 다양한 바위가 바다와 함께 어우러져 뛰어난 경치를 자랑했던 곳이다. 임진왜란 때 의병들이 일본 침략군을 물리친 골짜기라 하여 전승골이라 불렀는데 이것이 변해서 진성골이 되었다. 지금의 울산 동구 동부경찰서 일대를 말하며 이 골짜기에 있었던 성을 진성골 산성이라 했다.

범잔채골은 구 다이아몬드 호텔 북쪽 골짜기로 범(호랑이)이 잔치를 벌인다는 데서 유래된 이름이다.

돌안골은 지금의 울산대학병원 바로 위에 있는 명덕저수지 일대를 말한다. 이 골짜기로부터 시냇물이 발원하여 병원과 중공업 정문을 지나 바다로 흘러 들어가는데 이 천이 명덕천이다.

명덕마을은 바닷가에서 떨어진 산간마을이었는데 농업을 위주로 하던 이 마을의 당산나무가 현재 현대중공업 본관 앞에 있는 노송이다. 건설 당시 이 나무를 베어 버리려 했으나 정주영 회장의 지시로 남게 되었는데 1년에 한 번씩 신 목제를 올리고 있다.

이와 같이 아름다운 경관과 여러 이야기를 갖고 있던 전하마을 일대는 1970년대 초부터 삽시간에 공장으로 변모하였다. 특히 현대조선의 착공식이 있던 1972년에는 담장이 없어 공장 경계도 분명치 않았다. 동구 방어진에서 출발해 당시 울산 종점 옥교동까지 가는 버스는 공장 안으로 들어가 흙먼지를 날리면서 달리는 진풍경이 벌어지기도 했다. 지난 세월이 어제 같은데 허물고 밀고 깎던 공사는 이제 다 아물어지고 굳어져서 제자리 잡은 지가 반세기를 넘었다. 그 옛날 조용했던 작은 전하포구는 이제 그 모습을 영영 볼 수가 없고 만날 수가 없다.

하나 더, 일산동 끝자락과 전하동 시작점이 현재의 중전기 정문 앞 부근인데 이곳을 기점으로 바닷가 쪽은 오좌불 백사장 해변이고 그 반대편 산 쪽은 배산시 마을이라 했는데 그곳 배산시 마을은 유독 배 과수원이 많았다.

당시 방어진 일대는 배 과수원은 고사하고 배나무 구경도 하기 어려운 시절이었다. 특히 동진, 내진, 서진 등 방어진 항구와 가까이 있던 자연마을은 아예 배나무를 볼 수가 없었다. 그래도 농사가 있던 번덕, 대송 등 산지마을 쪽에는 서너 군데 작은 수의 배나무 밭이 있었다.

하지만 배산시는 수천 평, 수만 평의 배 과수원들이 모여서 당시로서는 보기 드물게 대량으로 배를 재배했다. 나는 처음 배 밭을 보고 배 열매를 종이로 덮어 놓은 것이 궁금해 왜 그렇게 해두었냐고 물어보기도 했다. 언젠가 그 배 맛을 볼 수 있었다. 친구 집이 배산시 마을에서 과수원을 크게 했는데, 책보자기에 배를 싸서 가지고 왔다. 배는 색깔도, 크기도 좋은 상급품 배였다. 먹어보라고 하여 한입 베어서 먹어봤는데 물이 많고 달고 맛이 좋았다. 배를 귀하게 여기던 그 시절, 그 배 맛을 잊을 수가 없다. 이후 이곳 일대는 10년도 못 가고 공장용지와 주택지로 변모해 수십 미터, 아니 수백 미터 줄을 서 있던 배나무들이 흔적도 없이 사라졌다. 이제 더는 배꽃이 만발하던 배산시 과수원을 볼 수 없으니 형언할 수 없는 아쉬움이 솔솔 피어난다.

※ 울산 동구 대왕암소식지 2024년 가을호에 실린 내용입니다.

- #