2년 전

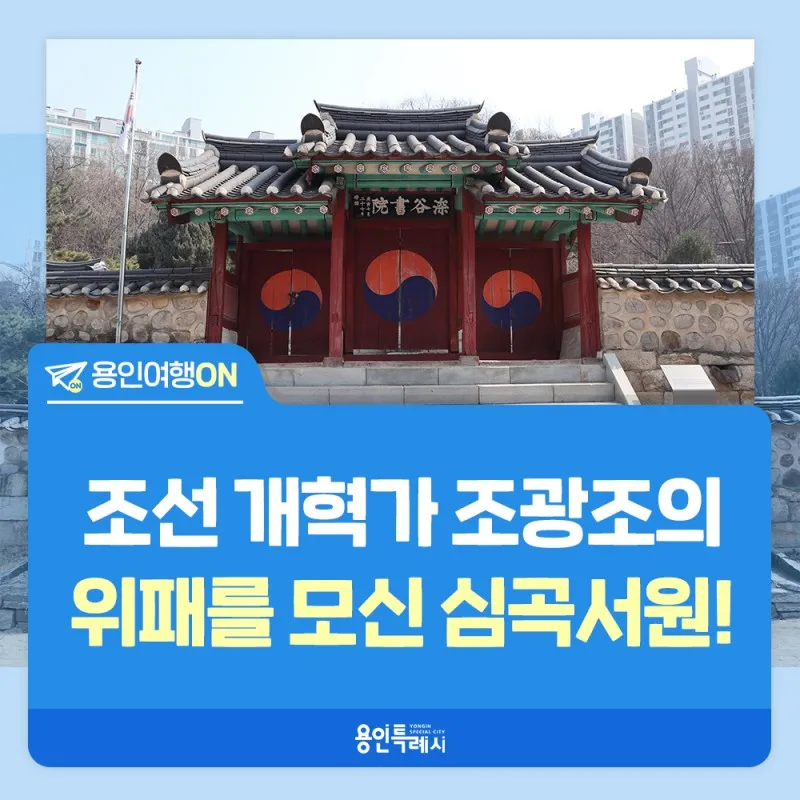

[용인여행ON] 서원 철폐령을 피해 간 유일한 서원 ‘심곡서원’

"본 기사는 코로나19 방역수칙을 준수하여 용인시 SNS 시민 서포터즈가 취재한 기사입니다."

안녕하세요. 용인 시민 SNS 서포터즈 배희연입니다. 용인은 역사의 고장인 만큼 문화유산이 많이 있다는 것을 알고 계시나요? 국가사적 530호, 심곡서원은 조선 중기 중종 대의 학자이며 정치가였던 정암 조광조 선생의 뜻을 기리고 제사 지내기 위해 세운 서원입니다. 선생은 조선 중종 사림파의 대표로 활약하면서 급진적인 사회개혁 정치를 추진하다가 기묘사화로 사약을 받고 죽음을 당하였는데요, 여기서 기묘사화란 1519년에 조광조와 사림파 인사들이 대거 숙청된 사건을 말합니다. 효종 원년(1650)에 조광조의 학덕과 충절을 기리기 위해 서원을 설립하였으며, 효종은 ‘심곡’이라는 현판과 토지, 노비 등을 하사하여 심곡서원은 사액서원이 되었습니다. 이곳은 흥선대원군의 서원 철폐령 때에도 무사했던 전국 47개 서원·사당 중의 하나로서, 선현에 대한 제사와 지방 교육을 담당하였습니다.

경기도 용인시 수지구 심곡로 16-9에 위치한 심곡서원을 가보았는데요, 현재 주 출입구 앞은 예쁜 꽃단장 중이라 옆문으로 들어가야 한답니다.

심곡서원에 방문객 주차장도 넉넉하고, 서원을 가기 전 표지판이 많아 찾아가기도 쉬워요. 도심 속에 문화재가 있어 접근성도 용이해 보입니다.

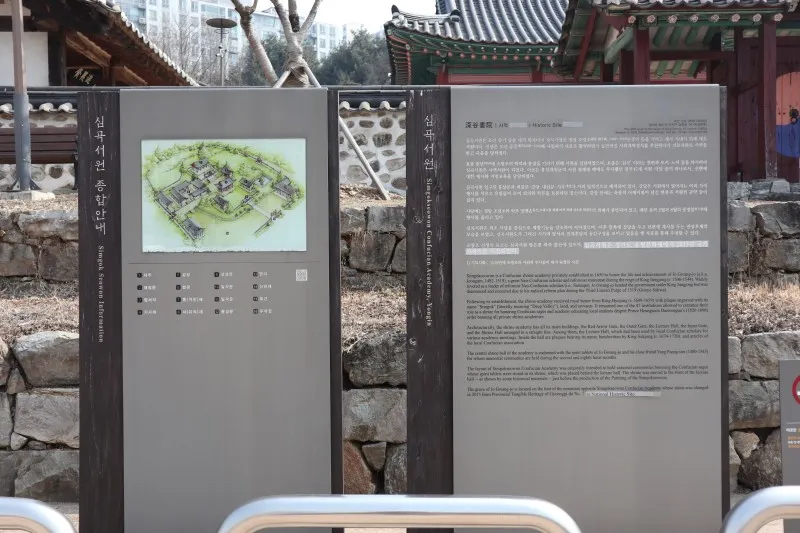

옆쪽 작은 문으로 들어가는 보이는 심곡서원의 모습입니다. 들어가기 전 심곡서원에 대한 안내와 공간 설명이 되어있으니 확인하고 들어가는 게 좋겠죠? 홍살문 옆길로 돌아 들어가면 보이는 곳이 외삼문입니다.

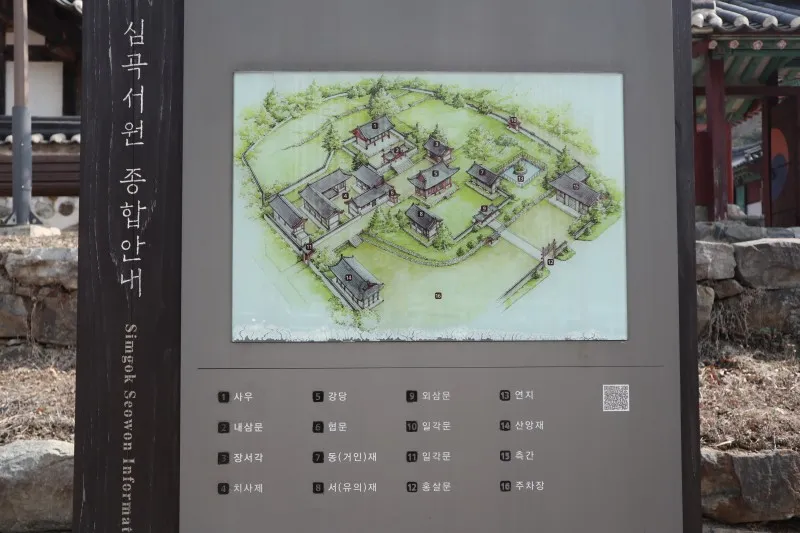

들어가기에 앞서, 심곡서원은 입구의 홍살문과 내삼문, 외삼문, 강당인 일소당, 사당이 거의 일적선으로 배치되어 있습니다. 강당은 서원 안의 여러 행사와 유림이 모여 회의와 학문을 토론하던 장소로서 각 칸마다 널문을 달아 사면을 전부 열 수 있게 하였습니다. 강당 북동쪽에는 장서각이 위치하고 있으며 그 반대편에 고직사가 있습니다. 강당과 사당만으로 이러어진 조선 후기의 소규모 서원이지만 건물은 상당히 짜임새 있다고 알려져 있습니다. 이 설명들을 기억하며 들어가볼까요?

먼저 들어가자마자 보이는 곳이 강학 공간인 강당입니다.

강학 공간은 학문 토론과 교육이 이루어지는 공간으로, 우암 송시열이 쓴 「용인현심곡서원강당기」 에는 1661년 지어진 것으로 기록되어 있습니다. 건물은 앞서 말씀드렸듯이 정면 3칸, 측면 3칸, 지붕은 팔작지붕이며, 각 칸의 문마다 판자무비를 달아 사방을 모두 열어 개방할 수 있는 것이 특징입니다. 강당의 현판은 1785년 10월에 만들었으며, 정조대의 문신 문춘공 김종수의 낙관이 찍혀있습니다. 강당은 해방 이후인 1957년 중수되어 문정중학교로 사용되었으며, 현재의 강당은 1974년 복원되어 보존되고 있다고 합니다.

강당 안은 신발을 벗고 들어가 볼 수 있습니다.

심곡서원 강당기를 확인할 수 있었습니다. 강당을 나와 오른쪽에 위치한 동재라는 공간이 보입니다.

동재는 인자함이 사는 곳이라는 뜻의 ‘거인재’ 라고 불리며, 보통 서재에 기거하는 학생보다 연장자인 학생들이 기숙한 것으로 알려져 있습니다. 오늘날 기숙사라고 생각하면 될 듯합니다.

건물은 해방 이후 문정중학교의 부석 건물로 활용되다 철거된 것으로 파악되는데요, 2004년 동 · 서재의 위치 및 구조를 파악하기 위한 발굴조사 결과 현재 위치에서 1~2단의 기단 석렬 2기가 노출되었고, 17~18세기의 대접이나 접시류 등의 자기편, 기와 편이 철퇴되었습니다. 현재의 건물은 발굴조사 결과를 토대로 2008년도에 복원한 모습이라고 합니다. 동재의 맞은편, 강당의 왼편에는 서재가 위치하고 있습니다.

서재 역시 동재와 마찬가지로 서원 학생들의 기숙사로 활용되었던 공간입니다. 서재는 의로움이 쉬는 곳이라는 뜻의 ‘유의재’ 라고 불리며, 보통 동재에 기거하는 학생보다 어린 연배의 학생들이 기숙한 것으로 알려져 있습니다.

동재 건물도 해방 이후 문정중학교의 부속 건물로 활용되다 철거된 것으로 파악되는데, 2004년 발굴조사 결과 현재 위치에서 “ㄴ”자 형태의 기단 석렬 등 17~18세기대 존재한 서재의 흔적이 확인되었다고 해요. 현재 건물은 발굴조사 결과를 토대로 2008년도에 복윈된 모습입니다.

동재와 서재를 둘러본 후 강당 뒤쪽으로 이어진 공간은 ‘내삼문’입니다.

내삼문 안쪽에는 ‘사우’ 공간이 있는데요, 사우는 조광조 선생과 양팽손 선생의 위패를 모신 곳으로, 음력 2월과 8월 중정일에 행사가 이루어지는 제향 공간입니다. 해당 행사가 있는 날에만 개방되며 이외의 날에는 출입이 어려웠습니다. 현재의 사우 건물은 1933년에 지어진 것이 보존되어 온 것으로 정면 3칸, 측면 1.5칸으로 지붕은 맞배지붕입니다. 사우의 외곽으로 답장이 구획되어 있고, 출입시설인 내삼문이 서쪽 방면에 마련되었다고 합니다. 내삼문은 정면 3칸, 측면 1칸의 건물로 지붕은 맞배지붕이며, 가운데 문의 지붕을 좌우 대문보다 한 단 높게 세운 솟을 삼문으로 되어있습니다. 사진에서 봐도 가운데 문이 한단 높게 세워진 것으 확연히 보이죠? 내삼문은 들어가는 방향의 오른쪽, 나오는 방향의 오른쪽으로 출입합니다. 내삼문을 바라보고 서서 오른쪽에는 수장 공간인 장서각이 위치해있습니다.

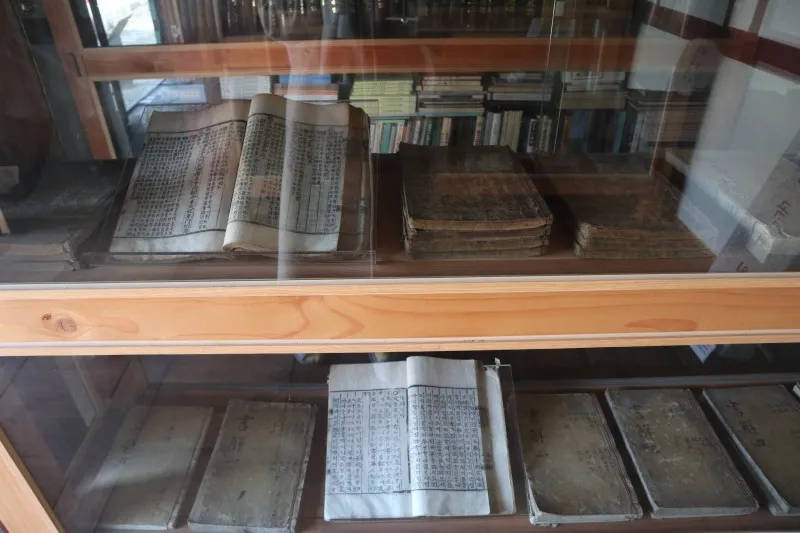

장서각은 쉽게 말해 오늘날 도서관이라고 보시면 될 것 같은데요, 서원의 책과 문서가 보관된 곳입니다. 본래 이곳에 7종 486책과 정암 집 목판본이 보관되어 있었던 것으로 전해지나, 1950년, 1987년, 1993년에 걸쳐 대부분 도난된 것으로 알려져 있습니다. 장서각은 정면 3칸, 측면 1칸, 지붕은 맞배지붕구조이며 증언에 따르면 1920년에 지어졌고, 1981년 중수된 것으로 확인되며 1984년에 현판이 걸리게 되면서 ‘장서각’이라 불리게 되었다고 합니다.

정말 오늘날 도서관의 모습과 비슷한 것 같습니다. 장서각 뒤편에는 휴식의 공간이었던 연지가 있습니다.

연지에는 정암 선생이 식재한 느티나무가 있는데요, 이 느티나무가 바로 상현동에서 유명한 그 느티나무! 맞습니다. 1982년 10월 15일 보호수로 지정된 이 느티나무는 정암 조광조 선생이 식수했다고 전해져오고 있습니다. 휴식의 공간이었던 느티나무 아래서 잠시 휴식을 취해보며 옛 서원을 느껴보았습니다.

느티나무를 보며 사우의 담장을 따라 크게 돌면 보이는 곳은 고직사입니다.

고직사는 제사를 준비하는 재실이자 배향객들의 숙소로도 사용되는 관리실의 기능을 담당하는 공간입니다. 1972년 심곡서원이 경기도 유형문화재로 지정될 당시 강당 뒤에 고직사가 있었으나, 명확한 건물 배치를 고증하기 위해 2016년 기존의 고직사를 철거한 후 발굴조사를 실시하였다고 합니다. 2017년에 발굴조사 결과를 토대로 ‘ㄱ’자 배치의 4칸 집인 현재의 건물을 복원하였습니다.

재미있는 점은, 현재도 이 공간이 관리실로 사용되어 있다는 점입니다. 월 중 행사 등을 관리하며 심곡서원의 관리실로 사용되며 옛 것이 이어져오는 느낌을 받을 수 있었습니다.

마지막으로 산앙재의 공간을 볼 수 있었는데요.

산앙재에서는 현재도 사당을 운영하여 서예와 문인화 등을 배울 수 있으며 학생들을 모집하고 있었습니다. 정암 조광조 선생이 꿈꿨던 개혁을 생각하며 배움이 있는 공간으로 사용되고 있었습니다. 나뭇잎이 푸르러지는 봄이 되면 의자에 앉아 심곡서원을 바라보는 모습에 많은 분들이 서원을 찾는다고 합니다. 이제 곧 봄이 오니 심곡서원에 방문해 보시는 건 어떨까요?

심곡서원

- #용인

- #용인시

- #용인특례시

- #심곡서원

- #조광조

- #조선개혁가

- #경기도유형문화재

- #문화재

- #홍살문

- #내삼문

- #외삼문

- #일소당

- #사당

![[용인여행] 여름의 문턱에서 찾은 도심 속 쉼터, 심곡서원](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/govlrodtnr/2025-05/223883131354/govlrodtnr_223883131354_0.jpg?h=56&q=100&w=56)

![[용인소식지] 월간 르네상스 : 용인소식지 2월호](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/govlrodtnr/2025-02/223773426354/govlrodtnr_223773426354_0.jpg?h=56&q=100&w=56)